ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

従業員の挨拶ができているかを気にするのは実は調査会社だけではない。取引先の社員が訪れたときも、挨拶の様子から同様のことを感じ取っている。挨拶は会社の印象を左右する最も基本となるもので、挨拶で業績が変わる可能性が十分にある。第3回は、挨拶の大事さを説き続ける手法で社内改革に着手したベーシックに話を聞いた。

ベーシック(東京・千代田)は、ネットサービスの開発・運営、スマートフォンケースの製造販売などを幅広く手掛けるベンチャー企業。秋山勝社長が2004年3月に設立し、従業員の平均年齢は30歳前後という若い会社だ。

若手が多いネット関連企業はどちらかといえば挨拶が苦手そうな印象があるが、ベーシックはそれとは正反対だ。

朝、出社した従業員は1人ひとりフロアの隅まで聞こえる声で「おはようございます」と挨拶し、出社済みの従業員は「おはようございます」と応える。営業担当者が外出する際に「行ってきます」と言うと、社内の従業員が「行ってらっしゃい」と見送る。

複数の会社を経て転職してきたある社員は、「ベーシックでは、皆が挨拶してくれるので気持ちがいい」と評価する。

若い従業員1人ひとりに挨拶を浸透できているのは、秋山社長が、機会あるごとに挨拶の大切さを説き続けているからだ。話す内容は若い従業員に納得感がありそうな具体的なものを工夫している。

「営業から戻ってきた人への挨拶は、単に迎えるだけではなく、相手をねぎらう気持ちを伝えるもの。営業に行った取引先で徹底的に問い詰められて帰ってきたとき、挨拶があるのと、みんな黙ったままでいるのとどちらがいい?」

「会社は1つの目的を皆で達成するために仲間が集まってコミュニケーションを取り合う場です。会社で挨拶をしないのは、コーヒーショップで隣の席に並んでパソコンで仕事をしているようなもの。それじゃ、会社に来る意味はないでしょう」

朝礼や入社式、会議、四半期に一度の社員総会などの機会を捉え、こうした話で挨拶の大切さを繰り返し伝えている。

会議で重要議題の検討が済んで一息ついたときにも、「そういえば最近、挨拶はうまくできている?」などと話を振って、挨拶の徹底度を確認する。各従業員から「来社したお客様を迎えたときに、誰の挨拶が良かったか」など具体的に報告を聞く。

社内の挨拶が少なくなってきたときは、若手社員が全従業員宛てに挨拶を奨励するメールを送る(写真/尾関裕士)

こうした報告を通じ、従業員の声の出し方が十分でなかったり、挨拶がおざなりになっていると感じたら、直近の全社会議などで「挨拶が雑になっている人が多いです。これはみんなまずいよ」などと警鐘を鳴らす。

全員に話ができるような会議の開催まで間があるときには、その代わりとして全員に一斉メールを送り、挨拶の徹底を促す。

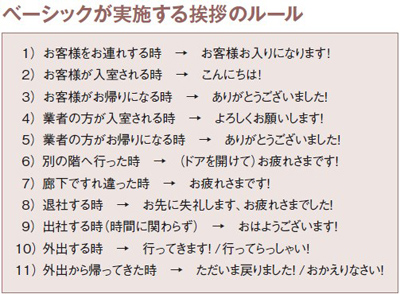

メールの中では「社員やアルバイトの皆さん、いつも気持ちの良い挨拶ありがとうございます!今後も気持ちのいい挨拶をしていきましょう」と呼び掛け、社内での挨拶のルール一覧を添える(下表を参照)。

メールを送る役は新入社員が交代で担当する。新入社員に挨拶を徹底することの大切さを説明したところ、「挨拶が少なくなったら、メールをしてみたらどうか」という提案を受けて導入した。メールならば外出先の社員にも挨拶を意識させることができる。

ここまで秋山社長が挨拶を重視するのは、起業前の仕事での経験がきっかけだ。27歳で入った会社で、中古CDを扱う物流倉庫の立ち上げと運営を任された。ところが、スタッフ100人を動かすのは初めてのことで人を束ねる方法の見当さえつかなかった。ほかの会社でどうしているかを必死で想像し、「挨拶の徹底」という標語があったことを思い出した。

挨拶を始めると、スタッフとのコミュニケーションがよくなり、出勤、退勤の挨拶徹底により作業時間の管理なども容易になる成果が生まれた。「挨拶を徹底することでチーム全員の動きがスムーズになることを実感した」という。

この経験を胸に、秋山社長は挨拶の大事さを今も社内で話し続ける。「最初は社長がうるさいから挨拶をするという従業員がいてもいい。形から入っても、繰り返すうちに、挨拶が自然と身体に染み付いてくる」と話している。

執筆=宮坂 賢一/原 武雄

フリーライター

【T】