オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

心と体の両面で健康を保ち、生産性を上げる方法を紹介する連載の第14回は肝臓の働きを整えたり、低下を避けたりするための方法について取り上げています。

肝臓の検査で「肝機能が落ちています」と言われることがあります。「肝機能」とは文字通り肝臓の機能のことで複数の働きがあります。

まず栄養素を合成する代謝。消化器で分解された食物から、小腸で吸収された栄養素は肝臓に送り込まれます。肝臓は、たんぱく質、糖、脂肪という三大栄養素を、体に必要な物質に合成して貯蔵したり、体の随所に必要な栄養素を送り出したりしています。肝機能が低下すると、体に必要な栄養が作られず、届けられなくなるため、エネルギー不足などにより、体がしんどくなります。

次いで、アルコールをはじめとする有害物質の解毒、分解。肝機能が落ちると、アルコールに弱くなりますし、薬も分解されづらくなるため、薬の効果が過剰になりがちです。

3つ目は、脂肪の消化に不可欠な胆汁の製造と分泌。肝機能が低下して、胆汁の分泌が減ると、脂肪の消化、吸収ができなくなります。また胆汁を作る際は原料としてコレステロールを使いますので、肝機能が低下して胆汁を作る能力が低下すると、コレステロール使用量が減ります。結果、血中のコレステロール値が上昇します。

不要になったホルモンの分解も肝臓が行っています。肝機能が低下すると、不要な女性ホルモンの分解ができなくなり、男性の乳房が女性のようにふくらんだりします。皮膚や白目の部分が黄色くなる「黄疸(おうだん)」は、肝機能低下の自覚症状として知られています。古くなった赤血球が壊れるときに発生する黄色い酵素「ビリルビン」が胆汁として排せつされなくなり、血中に多くなった結果です。

夏バテの原因は暑さ以上に、温度の変化にあります。近年の日本は暑くなったり、寒くなったり、気温が前日と10度以上違うことはざらです。そのうえ、戸外の気温と、クーラーが効いた電車や部屋の温度が大きく違うことが、エネルギーを奪います。結果、エネルギーを作る肝臓が忙しくなり、肝機能が下がりがちです。

温度差に体が応えていけるようにするには、できるだけ汗をかくことです。お風呂に入り、運動を心掛けましょう。夏バテ対策と称して、スタミナをつけようと、こってり料理を食べると、さらに肝臓に負担がかかります。

肝臓をいたわる食べ物として、多くの人が思い浮かべるのがウコンやシジミです。ところが実は、肝臓病の人はウコンやシジミが禁止です。健康な人も取り過ぎ注意の食べ物です。

民間薬および健康食品による薬物性肝障害について調べた調査で、肝障害を引き起こした原因物質の1位がウコンでした。この調査によると、薬物性肝障害を発症した人のほとんどが民間薬や健康食品を定期的に使用していました。「医師から出される薬は強くて危険。効き目が優しいサプリや健康食品が安全」というイメージがそもそも大きな間違いであることが分かります。

「ウコンを飲むと悪酔いしない、だからウコンは肝臓にいい」というイメージを持っていないでしょうか?ウコンのアルコールに関する効果を実証した調査は少ないですが、中には飲酒30分前にウコンに含まれるクルクミンという成分を飲んだ人は、アセトアルデヒドの血中濃度の上昇が抑えられたという報告もありますし、悪酔いしないこと自体は本当なのかもしれません。しかし、脂肪肝など肝臓に何らかの問題がある人やアルコールを毎日飲んでいるアルコール常飲者がウコンを大量に摂取したり、常用したりすると、肝臓の障害を引き起こしやすいことが分かっています。

肝臓の専門医の中には肝機能が低下している患者さんにウコンを飲んでいるかどうかを聞いて、常用していた場合は、まずウコンをやめさせている医師もいます。実際、その結果、肝臓が良くなったケースが多くあります。

ウコンとシジミが弱った肝臓に悪い、一番の理由は鉄分です。体内の鉄分が増えると、過剰な鉄は肝臓に蓄えられます。多過ぎる鉄分は活性酸素(身体をサビさせる酸素)を増やしてしまい、肝臓にダメージを与えます。

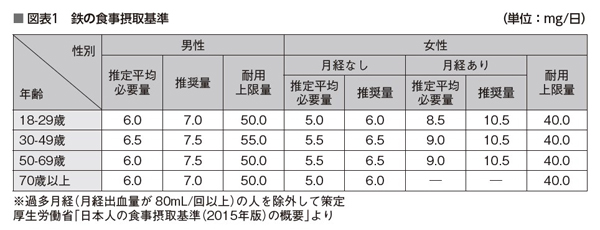

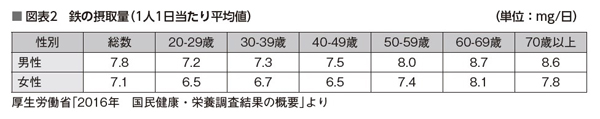

成人男性の場合、鉄の摂取推奨量は7.0mg/日から7.5mg/日に対して、摂取量は一番少ない20代でも7.2mg/日、一番多い60代は8.7mg/日と十分な量を摂取しています(図表1、図表2参照)。

成人女性の場合、推奨量は月経がなければ6.0mg/日、月経がある女性は鉄分不足になるため、10.5mg/日と多く必要です。摂取量は月経があり鉄分不足になりがちな20代から40代が6.5mg/日です。このため、20代から40代の女性は鉄分を意識的に摂取したほうがいいのですが、それ以外の女性は鉄分を特に積極的に取る必要はありません。通常の食事で十分な量が摂取できます。

鉄分を多く取り過ぎると、肝臓に負担をかけます。特に弱っている肝臓は鉄を蓄える傾向が強まるため、過剰な鉄分の摂取は危険です。

肝臓病の原因といえば、アルコールのイメージが強いでしょう。実際、肝機能を下げる三大原因はウイルス、アルコール、肥満で、アルコールも大きな原因の1つではあります。

しかし、日本の肝炎患者で最も多いのは、飲酒量が多くない人に起きる「非アルコール性脂肪肝炎(NASH=ナッシュ)」です。すなわち、脂肪が肝臓に蓄えられた脂肪肝が大きな原因です。しかも脂肪肝などの内臓脂肪は、一見、太っていない人にもあります。体重よりも、脂肪の割合が問題です。

またウコンやシジミの問題点でも触れたように、過剰な活性酸素も肝機能を低下させます。

肝機能を高めるには、脂肪肝対策が最も重要です。糖質や脂質は控えめにして、サシの入った、とろけるような牛肉はたまのお楽しみにしましょう。白いごはんや甘い飲み物も控えめにしてください。バターやマーガリン、マヨネーズなどはできるだけ減らしましょう。鶏肉や魚など、低脂肪なたんぱく質を取ることを意識してください。

抗酸化成分が多い野菜を毎日たっぷり食べるようにしてください。ブロッコリー、スプラウト、トマト、玉ねぎなどが特におすすめです。

何度も書きますがアルコールは量を控えましょう。特に連日お酒を飲んでいる人は、きちんと休肝日を設けて、週に2日はお酒を抜いてください。

毎日の運動習慣が肝臓を元気にします。週に250分、平均すると1日30分少々、ウオーキングなどの運動をするだけで、脂肪肝が改善されるという研究結果が出ています。

脂肪肝対策に適しているのは、最大運動強度の60~70%程度の有酸素運動です。汗が出るか出ないか程度の運動は最大運動強度の50%くらい。汗が出てきて、ややきつく感じる程度が60%、汗をびっしょりかくくらいが70%です。

かなり頑張った速足でのウオーキングを毎日20~30分するのが理想ですが、それが無理な人は週に3回程度を目標にしてみてください。運動をせずに、食事だけを減らすダイエットをすると、筋肉が減る一方、飢餓に備えて肝臓に脂肪が蓄えられて、脂肪肝が進行します。食べ過ぎない程度の食事療法は大事ですが、急激に食事を減らすのはかえって危険です。

運動はエネルギーを消費するだけでなく、糖尿病の危険を示すインスリン抵抗性を改善したり、代謝が良い体にしたり、中性脂肪を低下させ、善玉コレステロール値を増やすなど、さまざまな良い効果があります。

睡眠時間が短いと、血圧が上がったり、血糖値が上がったりするなど生活習慣病が進行します。肝臓に関しても同様で、1日の睡眠時間が6時間を切ると、脂肪肝が促進されます。

睡眠時間は無駄な時間ではなく、頭を整理して記憶を定着させたり、起きているときの集中力を高めたり、健康でさえた頭で、充実した昼間を過ごすために、不可欠な時間です。睡眠時間はしっかりと確保しましょう。

執筆=森田 慶子

医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。

【T】

健康が一番!心と体の守り方、鍛え方