オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

心と体の両面で健康を保ち、生産性を上げる方法を紹介する連載の第12回はリラックス力を高めるための自律神経の調整力のアップ方法を採り上げています。

自律神経とは、末梢(まっしょう)神経の1つです。自律機能を持つ器官、つまり自分の意志には関係なく機能する、消化器や血管系などの不随意器官の働きを調節しています。

交感神経と副交感神経に分かれていて、そのときどきのシーンによって、どちらかが優位になります。

狩猟時代でいえば、獲物を追いかけたり、敵から逃げたりするときなど、ストレスがかかる状態のときに、交感神経が優位になります。より素早く動けるように、心臓の動きが早まって心拍数が上がり、血圧が上がります。尿意や便意は、追いかけたり、逃げたりする妨げとなるため、消化吸収活動は抑制されます。体を動かす骨格筋の血管は縮小して、骨格筋に多くの血液と栄養が送り込まれます。骨格筋以外の血管は縮小して、ケガした際の出血量も抑えられます。

副交感神経が優位になるのは、傷と疲れを癒やし、体力を回復するシーンです。睡眠時も本来は副交感神経が優位になります。副交感神経が優位なときは、落ち着いて食事できるシーンであり、消化吸収がよく進みます。深く眠ることができます。血圧も心拍数も下がります。

活動するシーンでは交感神経が優位に調整されるべきですし、休むシーンでは副交感神経が優位に調整されないと困ります。この調整力が乱れて、例えば睡眠時に交感神経が優位だと、睡眠は浅くなり、眠っても疲れが取れません。それぞれのシーンで必要な状態に、自律神経が調整される必要があります。

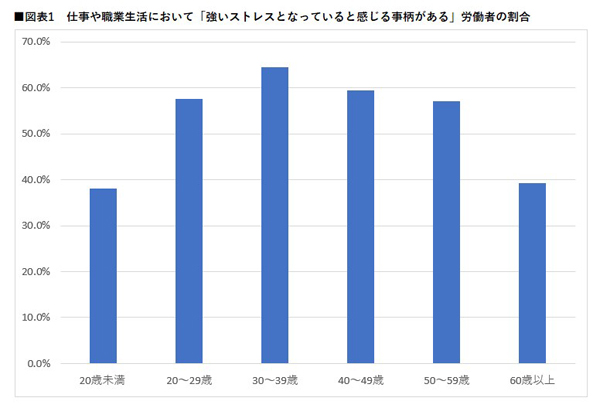

自律神経に関して、特に現代において問題となっているのは、交感神経優位が過剰になっていることです。ストレス社会といわれるように、現代の生活においては、しばしばストレスがかかります。厚生労働省の「労働安全衛生調査」によれば、仕事や職業生活において「強いストレスとなっていると感じる事柄がある」労働者の割合は、20~50代まで50~60%います(図表1参照)。

※厚生労働省「2018年 労働安全衛生調査(実態調査)」の概況の第18表(p18)を元に作図

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h30-46-50_gaikyo.pdf

しかも、現代のストレスは長く続きます。原始時代に獲物を追いかけたり、敵から逃げたりするときには、ストレスはそう長くは続きませんでした。そんなに長く走り続けたら、体力が尽きて倒れます。従ってストレスが何日も何週間も何カ月も続くなんてことはありませんでした。現代においては、ストレスの多くが精神的なものです。そのためストレスがかかった緊張状態、交感神経優位な状態が非常に長く続きます。

交感神経優位の状態は、体を傷めます。高血圧や心拍数が高く、血管が収縮した状態が続くと、動脈硬化が起こり、血管が詰まったり、血管が切れやすくなったりします。交感神経が優位のままでは、消化吸収ができず、栄養が体に取り入れられません。

さらに交感神経が優位な状態が長く続くと、副交感神経優位の状態への切り替えがうまくできなくなり、さらに交感神経優位な状態が続いてしまいます。単なる不調という以上に、具体的な病気ももたらされます。便秘や胃もたれ、消化不良など胃腸の状態が悪くなり、神経性胃炎や過敏性腸症候群などを発症しがちです。不眠症になったり、肩こりや腰痛、頭痛、眼精疲労を引き起こしたりします。さらには高血圧、狭心症、糖尿病、アレルギー、メニエール病なども、交感神経優位な状態が続くことで発症しがちな病気です。

では自律神経をどうやって調整するのでしょうか。自律神経は、自分の意思ではコントロールできません。そこが自律神経の調整においてやっかいな点です。ただ、自分の意思で心拍数を上げることはできませんが、偉い人の前でプレゼンするシーンをリアルに思い浮かべると、ドキドキして、心拍数が上がります。直接コントロールをすることはできない代わりに、緊張するように気持ちを持っていくといった間接的コントロールはある程度可能というわけです。

交感神経優位の状態には持っていきやすいのですが、副交感優位のリラックス状態に持っていくのは難しく、特に現代人はそれが苦手です。現代において、自律神経の調整力を高めるには、まずストレスと上手に付き合うことが求められます。ストレスに気付き、それを上手に解消すること、意識的に緊張を解いて副交感神経優位な状態に持っていくことが大切です。

ストレスマネジメントとは、自分が実はストレスを感じているのだということを、心身の反応などからいち早く気付き、適切にストレスを解消することです。ストレスは心理的なものばかりではありません。寒い、暑い、重い……など身体へのストレスもあります。またストレスは悪いものとばかり思いがちですが、ストレスを感じることで仕事などへの集中力が高まり、いつも以上の力が引き出せます。問題は重過ぎるストレスと、仕事などを終えた後までストレスを引きずることです。

まずは自分のストレス反応を知りましょう。手に汗を握る、心臓の鼓動が気になる、のどが渇く、歯を食いしばる……それに気付いたときが、大事な商談の前などなら、それは必要なストレス反応であり、仕事への準備ができているなと感じていいでしょう。しかし、緊張するシーンが終わったはずなのに、いつまでもそれが続いているなら、ストレスを引きずってしまっています。また、日常でもしばしばそういう状態になるなら、ストレスに過剰反応していると考えられます。意識的にストレスを解消することが必要です。

さらにストレスがたまると、不安感やイライラが続き、気分が落ち込み、無力感に襲われます。食欲が落ち、寝つきが悪くなり、眠りが浅くなります。飲酒や喫煙量が増えます。こうなってきたら、慢性ストレス状態。しっかりとした対策が必要です。

ストレス解消法として、よく思い浮かべられるのが、タバコと酒です。しかし、タバコがストレスを解消してくれるというのは、実は勘違いです。「いやいや、タバコを吸うと、イライラが治って、すっきりするんだ。事実だよ」と思われる方もいるでしょう。

確かにタバコを吸うと、イライラがおさまって、すっきりします。しかし、そのとき解消されているイライラは、ニコチン中毒の禁断症状です。つまりそもそも、そのイライラはタバコが引き起こしているもの。禁煙してニコチン中毒でなくなれば、常にそのイライラを感じなくて済むようになります。

お酒はストレス解消に役立つ一面もありますが、それはあくまで良い雰囲気の中で良い相手と適度な量を飲んだときだけ。ストレス解消を目的に酒を飲むと、しばしば量や頻度が多くなり過ぎ、翌日以降に悪影響を与えます。そもそも仕事中に飲むわけにはいかないので、1日の終わりにまとめてのストレス解消となってしまいます。

ストレスを感じたときには早めに解消して、交感神経優位が過剰な状態から、副交感神経が優位な方向へ切り替えましょう。

手軽に会社の自席でも行えて、効果的なのが、呼吸法です。ストレスがかかった交感神経優位状態では、呼吸が浅くなりがちです。そこで意識的にゆっくりと8秒かけて鼻から息を吐き、4秒かけて鼻から息を吸ってください。これを数回繰り返すだけで、緊張がだいぶゆるみます。

トイレ、あるいは休憩室などがあれば、そこで少しストレッチを行いましょう。首から肩にかけてのストレッチは座ったままでも行えますし、特に重要です。首の血流が悪くなると、副交感神経の働きが悪くなります。首の緊張をゆるめることは大切です。簡単に行える、手軽な首のストレッチを紹介します。まず首を片方の側に傾け、そちら側の手を頭の反対側にかけて軽く手の重みで首筋を伸ばしましょう。両側行ってください。肩をグルグルと円を描くように回すと、肩の緊張が解けます。

家に帰宅後は、温めたタオルを当てて、首の付け根を温めてください。また、仕事を終えた後のストレス解消はお酒などよりも、笑うこと。テレビのバラエティーや落語、マンガ……なんでも構いません。笑うことで副交感神経が優位になります。ストレスがたまり過ぎているときにおすすめは泣くこと。泣ける映画などを見に行き、心おきなく泣いてください。すっきりとします。

執筆=森田 慶子

医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。

【T】

健康が一番!心と体の守り方、鍛え方