ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

心と体の両面で健康を保ち、生産性を上げる方法を紹介する連載の第11回はリラックス力のアップ方法を採り上げています。注目したいのは自律神経の取り扱い方です。むやみに休むのではなく、いいタイミングで効果的に休むことでオンとオフのメリハリが利いたリラックスが可能になると説明します。

リラックスしているとき、身体的には自律神経が副交感神経優位の状態にあります。自律神経は、意志とは無関係に作用する神経です。消化器や呼吸器、心臓など、自分の意志とは関係なく動いている器官の動きをコントロールしています。

緊張状態のときは交感神経が優位になり、血圧が上がり、心臓の鼓動が早まり、リラックスしているときは副交感神経が優位になり、血圧は低く、心拍数は少なくなり、消化吸収が進みます。リラックス力はいろいろな場面で重要です。

1つは緊張するシーン。仕事での重要なプレゼンテーションや発表の場で、緊張し過ぎると、スムーズに話せなかったり、ミスを犯したりしがちです。リラックスすれば、全体を見渡して、落ち着いてプレゼンテーションなどを行えます。

もう1つは睡眠や食事などの休憩シーン。緊張したままでは眠りに入れず、熟睡できません。食事もきちんと消化できません。リラックスしなければ、ちゃんと休むことができません。ストレスによって緊張状態が続いていると、血圧が上がり、胃腸の調子が落ち、頭痛や肩こり、腰痛などが起こります。

さらに続くと、交感神経優位から副交感神経優位への切り替えが難しくなり、緊張しっ放しになります。現代のストレス社会においては、緊張と緩和の切り替えをスムーズに行って、きちんとリラックスするためのリラックス力が重要です。

緊張している状態で、「力を抜こう」とか「落ち着こう」とか、頭で考えても、緊張を解いてリラックスするのは無理です。

先に説明したように、緊張とリラックスは、自分の意志とは無関係に作用する自律神経がコントロールしています。従って、意志の力でリラックスはできません。しかし、意志の力で体を動かすことにより、体をリラックスする方向へ導くことはできます。

大事な会議や式典などに際して、今すぐに緊張をほぐして、リラックスしたいときには、筋肉の力を緩ませる筋弛緩(しかん)法を実行しましょう。筋弛緩法はイギリスの精神生理学者が開発したリラックスするための方法です。人は力を抜こうとしてもなかなか力を抜けません。しかし、力を入れて、いったん筋肉を緊張させることにより、緊張とは反対の状態に導けます。

体のそれぞれの部位の筋肉を10秒間緊張させた後、ストンと一気に緩め、緩めた状態を20秒。椅子に座って、各部位1回ずつ行います。ぎゅっと力を入れますが、筋肉が痛くなるまで力を入れたら入れ過ぎです。7割から8割の力で行いましょう。緊張させているときも、緩めたときも、その部分のその状態に神経を向けて、よく感覚を味わいましょう。

まずは手。腿(もも)の上で、親指を中に入れて、ぎゅっと握りこぶしを作ります。10秒後、一気に力を抜いて、20秒その状態を味わいます。

次は腕。軽く拳を握り、脇を締めて、拳を肩に近づけ、上腕全体に力を入れます。10秒後から後は手と同様に。

そして肩。両肩を上げて、肩に力を入れます。後は同様。

首は右側に向けて、力を入れます。後は同様。左側も同様に。

足に力を入れるときは、腰を痛めないよう、椅子の背もたれに背中をしっかりと付けます。膝を伸ばして、爪先はできるだけ胸のほうに向けて立てて、足全体に力を入れます。後は同様。

最後に拳を握り、拳を肩に近づけ、両肩を上げて、膝を伸ばして、爪先を手前に向けて、手、腕、肩、足すべてに力を入れます。後は同様に、10秒後、一気に力を抜いて、20秒間その状態を味わいます。

特別にリラックスしたいシーンだけでなく、毎日、この筋弛緩法を行うと、だんだんとリラックス力が上がります。

自律神経を整えるには、体内リズムを整えることが役立ちます。ついつい、平日は根を詰めて仕事して、休日にまとめて休もうとしがちです。しかし、緊張した状態では夜の睡眠の質が落ちて、毎日、疲れが持ち越されてしまい、休日にまとめて休んでも、体は回復しなくなります。むしろ、休日の寝坊により、体内リズムが乱れて、月曜日は余計に起きるのがしんどくなってしまいます。

朝起きる時刻と、食事の時刻はできるだけ規則正しくしてください。特に夕飯が遅くならないように気を付けてください。飲んだ後に“締め”を食べたい場合は、飲む時刻を早くして、締めが就寝時刻の3時間以上前になるようにしましょう。規則正しい生活をすることによって、体内リズムが整います。

家にはできるだけ仕事を持ち込まないようにしましょう。仕事のことを忘れる時間を作りましょう。音楽を聴いたり、読書をしたり、仕事とは違うことへ意識を向ける時間を10分、20分でいいので、作ってください。

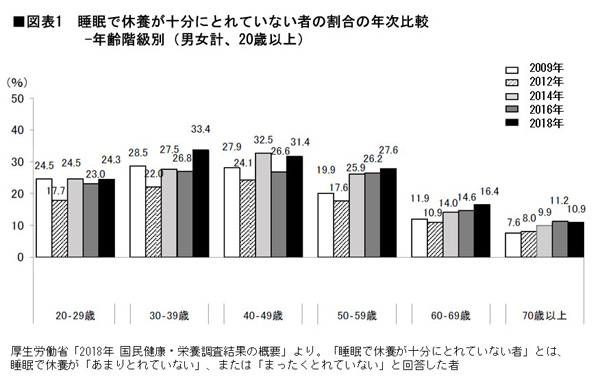

睡眠がリラックス力を高め、リラックスすることが睡眠の質を上げます。しかし、睡眠で休養が十分に取れていない人は25%前後、およそ4人に1人(図表1参照)。2009年からの変遷を見ると、睡眠で休養が十分に取れていない人が25%前後いるのは、当初は40代までで、50代以上は20%を切っていました。

ところが、働き盛りの年齢が上がっているのか、近年は50代も25%前後です。中年のときに睡眠が不十分だと、生活習慣病と認知症のリスクが上がります。リラックス力を上げて、質の高い睡眠を取りましょう。

眠ることに関しては、就寝時刻と睡眠時間に目を向けがちです。疲れると早寝を心掛けたり、遅く寝たら睡眠時間を確保しようと起床時刻を遅らせたりしていないでしょうか。それは体内リズムを乱し、睡眠の質を下げる一因です。

普段より早く床についても、なかなか寝付けず、かえって眠れなくなることがしばしばあります。寝る時刻を早めたいときは少しずつ早めましょう。ずらす時間は毎日30分程度までにしてください。就寝時刻が多少変わっても、起床時刻は一定にしましょう。

睡眠までに深部体温を下げることで、睡眠が深まります。夕方に運動したり、お風呂に入ったりして、一度体温を高めることで、体温が下がりやすくなります。お風呂は睡眠の質を上げるうえで役立ちます。できるだけ湯船につかりましょう。シャワーでは汚れは落とせても、疲れは取れません。ぬるめのお風呂にゆっくりとつかることで、リラックスできます。

忙しく働き、ストレスが多くて緊張状態が続くと、空腹を忘れます。その結果、必要なときに必要な栄養が足りず、次に機会があると、今度は食べ過ぎてしまいます。ごちそうをたっぷり食べると満足感が高くてリラックスできるように思いがちですが、それは危険です。

食べ過ぎ、ことに炭水化物の取り過ぎは、血糖値を急上昇させ、インスリンがたくさん分泌されて、今度は一気に血糖値が下がり、空腹を感じて、甘い飲み物などを取り、また血糖値が急上昇するという、血糖値のジェットコースター状態が起こります。これを繰り返すうちに、自律神経が乱れ、満腹中枢が正しく働かなくなり、いつも「口さみしい」と感じるようになることもしばしばです。

リラックス力を高めるには、野菜などもたっぷりの、栄養バランスが取れたごちそうを腹6分目に食べることです。砂糖やミルクを入れたコーヒーや清涼飲料などをデスクに置いておくのはやめましょう。甘い飲み物は頻繁に血糖値を上げるため、すい臓の休み時間がなくなり、高血糖を招きます。

三度の食事以外に間食する場合は、少なくとも3時間はあけて食べましょう。チョコレートやバナナ、ナッツ類を少量食べるのがお勧めです。バナナやナッツの中でも、クルミは幸福な気分をもたらすセロトニンを代謝するため、リラックス力が上がります。

チョコレートはカカオ含有量が70%以上のものを食べると、ストレスホルモンの血中濃度を下げる効果があり、リラックス力を上げてくれます。カカオ含有量が多いチョコレートを毎日1片から3片くらい食べることで、心が落ち着きます。

執筆=森田 慶子

医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。

【T】

健康が一番!心と体の守り方、鍛え方