ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

厚生労働省発表の「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「雇い止め」に関する相談件数は、1万2163件(全体の4.2%)に及んでいます。2005(平成17)年の「雇い止め」に関する相談件数は5877件(全体の2.9%)でしたから、この10年でトラブルが多くなってきている事項の1つであるといってもいいでしょう。

厚生労働省発表の「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「雇い止め」に関する相談件数は、1万2163件(全体の4.2%)に及んでいます。2005(平成17)年の「雇い止め」に関する相談件数は5877件(全体の2.9%)でしたから、この10年でトラブルが多くなってきている事項の1つであるといってもいいでしょう。

「雇い止め」とは、期間の定めのある雇用契約において、雇用期間が満了したときに使用者が契約を更新せずに労働者との契約を終了させることをいいます。一般的に、期間の定めのある社員は、期間の定めのない社員と比べて立場が弱い上、労働条件も低く、また精神的にも不安定な立場といわざるを得ません。このような環境・土壌が雇い止めのトラブルを多くしている原因となっています。

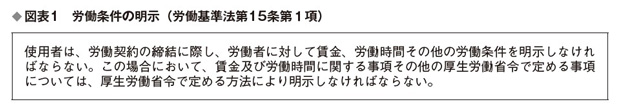

労働基準法第15条第1項は、「労働契約の期間に関する事項」を、労働契約を締結する際に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」としています(図表1参照)。

また、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」についても「絶対的明示事項」です。(図表2参照)

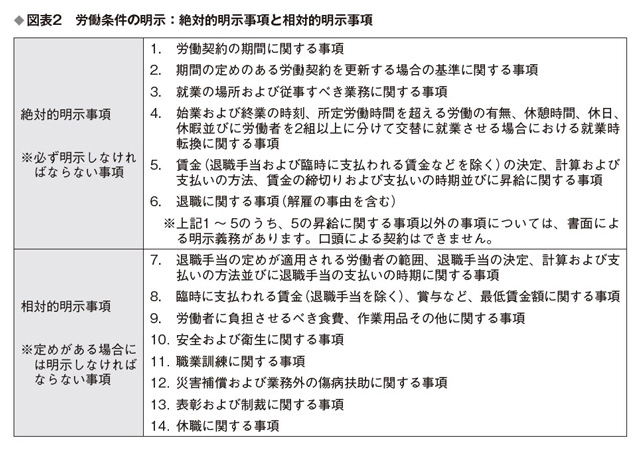

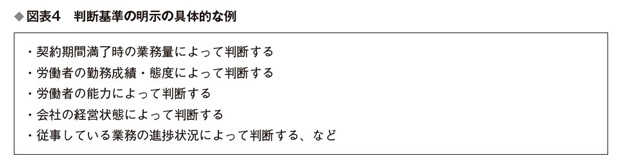

期間の定めのある労働契約を締結する際には、「契約期間」と「契約更新の有無」、契約の更新があり得る場合は、その「判断基準」について明確にしておきましょう(図表3、図表4参照)。

なお、「絶対的明示事項」の明示に関しては、書面によって行わなければならず、口頭で行うことはできません。また、使用者が労働条件を明示しないで労働契約を締結した場合であっても、労働契約自体は有効に成立しますが、使用者は30万円以下の罰金刑に処せられます。

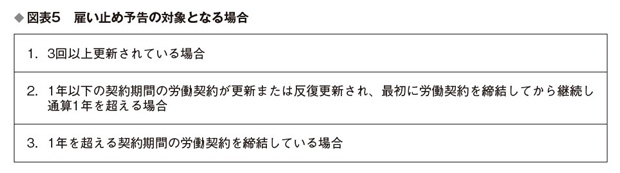

使用者は、期間の定めがある労働契約(当該契約を3回以上更新、または雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨を明示されている者を除く)を更新しない場合には、少なくとも契約期間満了日の30日前までに予告をしなければなりません(図表5参照)。

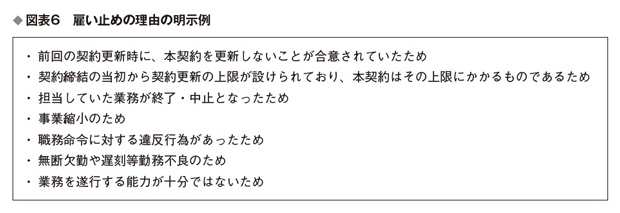

使用者は、雇い止めの予告後に労働者が雇い止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。もちろん雇い止め後に労働者から請求された場合も同様です。このときに明示すべき雇い止めの理由は、図表6に例示するような、契約期間の満了とは別の理由にする必要があります。

10年も前に1度労働契約を締結し、そのまま自動更新をしていたとなると、実質的には期間の定めのない労働契約と同じ、つまり当該事案は「雇い止め」ではなく「解雇」であると判断される可能性が高くなります。

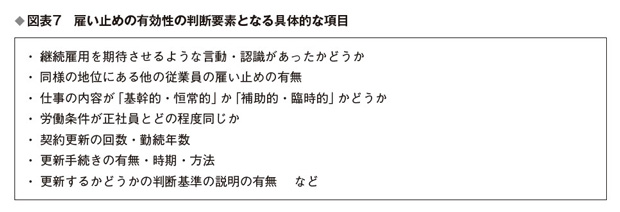

雇い止めを行う可能性が少しでもあるのであれば、自動更新は避け、契約期間満了前にしっかりと更新手続きを行っておきましょう。また、契約更新の回数が多い場合なども、実質的には期間の定めのない労働契約と変わらないと判断される可能性が高くなります。

同様の地位にある労働者について過去に雇い止めの例がほとんどない事案についても、雇い止めが認められないケースが多いようです。仮に、Jの能力がない、勤怠が悪いなど、他の理由があって雇い止めをするのであれば、その部分をあやふやにするのではなく、しっかりとその旨を伝え、納得してもらいましょう。雇い止めをする社員とよく話し合うことがトラブルを防止するための最善策です。

雇用継続を期待させる発言があった場合は、雇用継続への合理的な期待が認められる契約であるとされ、雇い止めが認められない可能性が高くなります(図表7参照)。無責任な発言は絶対に避けなければなりません。

【T】

ケースで学ぶ職場のトラブル防止法