ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

厚生労働省発表の「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、「その他の労働条件」および「その他」を除いた相談件数第5位は「退職勧奨」に関するものです。そもそも退職勧奨とは、会社が労働者に対して退職するように依頼するものであり、「辞める」「辞めない」の選択を労働者に委ねたものです。

時々「肩たたき」という言葉を耳にしますが、簡単にいうと、これが退職勧奨です。

解雇には厳格なルールがあり、このルールに当てはまらない解雇は認められません。一方、労働者の意思による退職には大きな縛りはありません。そこで労働者が自分から辞めるよう促すわけです。ただし、これは強制的なものではなく、労働者の意思によるものです。

あくまでも会社は「できれば労働契約を解除していただけませんか」とお願いしているにすぎません。これを勘違いして退職勧奨を行ったときに、会社と労働者との間でトラブルが起きます。

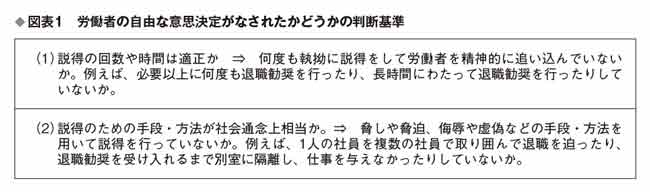

一般的には、退職勧奨自体は違法なものではありませんが、労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は許されません。具体的には、説得の回数や説得のための手段・方法が社会通念上相当であることが求められます(図表1参照)。

その様子が強制的なものであったり、執拗なものであったりする場合は不法行為とみなされ、使用者に損害賠償責任が生じる場合もあります。

事例1 長時間にわたって脅迫まがいの説得をしたまずは退職勧奨の際に、相手を侮蔑する言葉や脅迫じみた言動を取ってはいけません。このような言動は社員の自由意思を妨げることになるからです。

会社が社員に対して退職勧奨を行うときは、強い表現や脅迫的な表現を使うことはやめましょう。その場では、社員が退職勧奨に応じたように見えても、後々トラブルに発展する可能性が高くなります。

事例2 長時間にわたって何度も執拗に退職勧奨を行った退職勧奨が正当なものと認められるためには、その回数や時間が適正である必要があります。社員が会社の意図する返事をしてくれないからといって何度も繰り返し、しかも長時間にわたって退職勧奨を繰り返す行為は、社員の自由な意思決定を促す行為として許容される限度を逸脱していると言わざるを得ません。退職勧奨の場合、退職するかどうかの判断は社員に委ねられているということを忘れてはいけません。

事例3 社員の不安を煽る退職勧奨を行ったE社の上司の発言は、いたずらにFの不安を煽るものであり、精神的に追い詰めて、あわよくば会社を辞めてもらおうという意思が見え見えです。このようなものの言いようは退職勧奨でもなんでもなく、退職強要つまり解雇だと思われても仕方がありません。

繰り返しになりますが、退職勧奨を受け入れるかどうかは、あくまでも労働者の意思次第です。無理強いは避けなければなりません。

このような経営状態の悪い会社が退職勧奨を行った場合、最終的にはこれに従わなかった社員を解雇するケースが多いようです。この場合は、整理解雇の4つの要件に当てはめて、解雇の是非を争うことになります。

[整理解雇の4つの要件]

(1)人員削減の必要性があったか。

(2)解雇を回避する努力をしたか。

(3)解雇する者の選定に関して合理性はあったか。

(4)解雇手続きに妥当性はあったか。

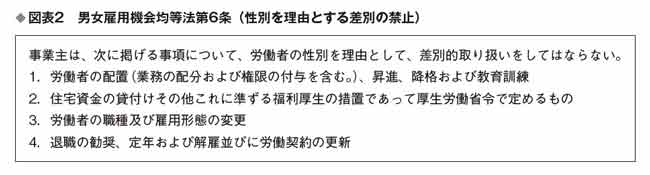

当然のことですが、退職勧奨を行うに当たっても法令を順守する必要があります。例えば、女性だけを狙い撃ちして退職勧奨を行ったり、産前産後休業などの法令で認められた休業を行っている者にターゲットを絞って退職勧奨を行ったりすることは認められません。

女性であるという理由だけで該当者を退職勧奨することは、男女雇用機会均等法に違反する行為です(図表2参照)。このような方法での退職勧奨は認められません。「男性は50歳以上、女性は40歳以上を退職勧奨の対象とする」ように、男女間に年齢差を設けるような内容の退職勧奨も違法行為と判断されます。

また、妊娠したことを理由に、女性に対して退職勧奨を行ったり、女性が結婚、出産などをしたことにより退職勧奨を行ったりということも違法と判断されることになります。

退職勧奨を行う場合には、どのような社員に対して行うのか、社会通念上、合理的と認められるような基準を明確にしておきましょう。

事例5 退職勧奨を行った社員を業務のない仕事に配置転換した退職勧奨を拒否した社員に対して不利益な行為をすることは違法行為となります。例えば、賃金を下げたり、仕事のない部署に配置転換したり、降格処分をしたりといった行為はできません。判例を見ると、退職勧奨を拒否した社員に対してずっと昇給をしなかった事例について、会社側に損害賠償の支払いを命じたものもあります。

退職勧奨はあくまでも「辞める」「辞めない」を社員の自由意思に委ねたものであり、退職命令ではありません。社員にしてみれば会社の命令に背いたわけではないのですから、これによって不利益な取り扱いを受ける筋合いはないわけです。

【T】

ケースで学ぶ職場のトラブル防止法