ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

整理解雇とは、人員削減を目的とした解雇のことをいい、労働者側の責任によるものではなく、使用者が経営上の理由で行う解雇のことを意味します。多くの場合、会社が経営上の事由による「リストラ」を行う際に、その1つの方策として行われます。

整理解雇は普通解雇の1つとされていますが、当然のことながら簡単にできるものではありません。会社が行った整理解雇が正当なものであると認められるためには、相応の基準に照らし合わせてみる必要があります。労使トラブルになった場合は、この基準にのっとって整理解雇の正当性が判断されることとなります。

また、懲戒解雇は、社員の怠慢行為や非違行為に対する制裁として行われるものです。制裁の中でも最も重い罰で、労働者の生活の基盤を取り上げてしまうことになるわけですから、それ相応な理由が必要になります。

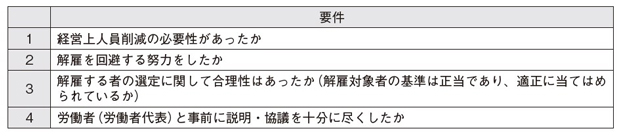

会社が行った整理解雇が正当なものであると認められるためには、図表1の4つの要件が必要となります。

――創業以来10年以上連続で黒字を続けているA社。本年度はどうやら赤字になりそうなことが判明しました。製品を加工するに当たり、使用する原料が高騰したことが原因です。取りあえず取締役会の決議によって、来年度からの経営に不安があることを理由に、会社に反抗的な数名の社員を選んで整理解雇することにしました。そして、善は急げということで、早速、翌日には該当した社員を呼び出し、解雇する旨を伝えました。

◆図表1 整理解雇の4要件

1 経営上人員削減の必要性があったか

余剰人員の整理解雇を行うには、経営上で相当の人員削減の必要性が認められなければなりません。一般的には、会社の維持存続が危ういほどの差し迫った必要性がある場合は、もちろん認められますが、そのような状況にまでは至らなくても、会社が客観的に高度の経営危機下にある場合であれば、人員整理の必要性は認められる傾向にあります。

判例を見ると、「人員整理は労働者に特段に責められるべき理由がないにもかかわらず、使用者の都合により一方的になされるものなので、経営上の必要性の判断には慎重を期すべきである」とするものもあれば、「企業の合理的運営上やむを得ない必要性があれば足りる」と、経営裁量を広く認めるものもあります。

この場合、10年以上連続で黒字が続いていたことや原料の高騰が一過性な事情である可能性も否めないため、経営上の人員削減の必要性があるかどうか疑問の残るところです。

2 解雇を回避する努力をしたか

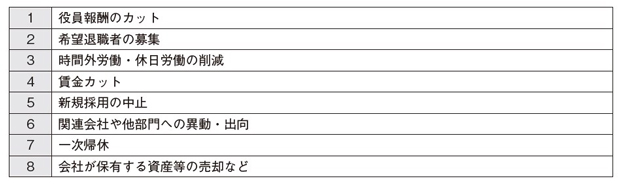

解雇を回避するためには、どのような策が考えられるでしょうか。解雇回避の策としては図表2のようなものが挙げられます。

この場合、取締役の決議の翌日に該当した社員を呼び出して解雇する旨を伝えています。つまり、十分な解雇回避努力を行っていないことは明白です。

整理解雇をする方針が固まったときには、図表2にあるような解雇回避努力を行った上で、最終手段として解雇を行う必要があります。そのためには整理解雇に至るまでにどのような措置を取るのか、ある程度のスパンを設けて、綿密なプランを練っておく必要があります(判例では解雇日の6日前に通知を出した事案について解雇無効としたものがあります)。

特に希望退職募集をせずにいきなり指名解雇をした場合には、解雇回避の努力が尽くされていないとして解雇無効と判断されることが多いようです。

◆図表2 解雇回避として考えられる策

3 解雇する者の選定に関して合理性はあったか

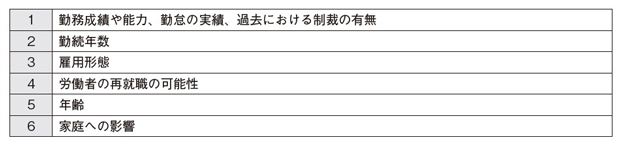

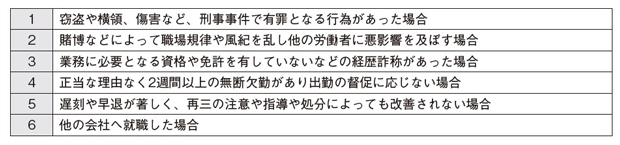

解雇する者の選定基準については誰もが納得し得るものであり、かつ、その選定基準に適正に当てはめられていることが必要となります(図表3参照)。

この場合、「会社に反抗的な数名の社員」とある通り、選定基準があまりに会社の都合であり、また曖昧な基準といわざるを得ません。従って、解雇する者の選定に関しての合理性は認められないと考えられます。

また、解雇基準を作成したときには、この基準に適正に当てはめなければなりません。例えば、過去の人事考課が悪い者について下位10名を解雇すると決めたときには、きっちりこれに当てはめなければ解雇無効と判断される可能性があるということです。

◆図表3 解雇する者の選定基準の例

4 労働者(労働者代表)と事前に説明・協議を十分に尽くしたか

会社が行った整理解雇が有効と判断されるためには、解雇の対象となる労働者や労働組合に対して、整理解雇の必要性やその時期や規模や方法などの内容、退職する場合の退職条件などについて十分な説明を行い、誠意を持って協議する必要があります。

この場合、取締役会の決議の翌日に解雇対象者に解雇を告げたとありますから、労働者や労働組合に対して事前に十分な説明・協議を行っていなかったことは明白です。よって、労働者(労働者代表)と事前に説明・協議を十分尽くしたとはいえず、解雇は無効と判断される可能性が高いと考えられます。

懲戒解雇とは、社員の勤怠不良や非違行為に対して制裁として行う最も重い処分のことを指します。

解雇する場合は、通常30日前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払うかをしなければなりませんが、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、あらかじめ所轄労働基準監督署長の認定を受けることによって解雇予告を行う必要がなくなります。

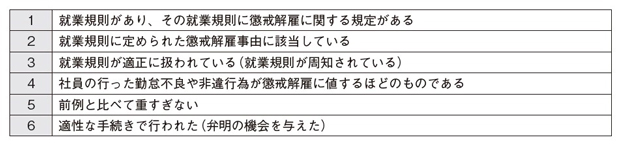

また、多くの場合、退職金は減額、あるいは不支給となります。会社が行った懲戒解雇が有効と認められるためには、図表4のようなことが必要となります。

◆図表4 懲戒解雇が有効と認められるために必要なこと

――運送業を営んでいるB社の社員Cは、会社からの帰宅途中で居酒屋に行き、酒酔い運転の揚げ句に事故を起こしました。被害者がケガだけで済んだのは不幸中の幸いでしたが、Cは道路交通法違反で逮捕されました。会社としては運転の業務に携わる社員が酒を飲んで車を運転したことを許すわけにはいかず、Cを懲戒解雇することにしました。

まずは会社の就業規則を確認してみましょう。会社の就業規則に「酒酔い運転をしたときには解雇する」旨の規定があり、当該就業規則が社員に周知されているようであれば、酒酔い運転で事故を起こした社員を懲戒解雇できる可能性は高くなります。

また、B社は運送業を営んでおり、Cが運転の仕事をしていたということを考え合わせれば、Cに懲戒解雇処分を下した会社が正しいと判断される可能性は高いと思われます。

労働基準監督署の通達によると、具体的には図表5のような場合に懲戒解雇は可能になるとされています。

◆図表5 こんなときには懲戒解雇が可能

D社の社員Eは空の請求書を経理に回すことで、数千万円を着服していたことが判明しました。D社は、就業規則にのっとりEを即日懲戒解雇したのですが、Eは、ぬけぬけと「解雇予告手当を支払え」と言ってきました。会社としては、Eの重大な責による解雇であり、解雇予告手当など言語道断、必要ないと考えています。

解雇予告の必要をなくすためには、あらかじめ労働基準監督署に赴き、「解雇予告除外認定申請書」を提出、労働基準監督署長の認定を受けておく必要があります。

よって、社員を懲戒解雇するときには、即時に行うのではなく、処分が決定するまでは自宅で待機することを命じ、その間に労働基準監督署で解雇予告の除外認定を受けておくべきです。

【T】

【T】

ケースで学ぶ職場のトラブル防止法