ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

「解雇」とは、相手が期間の定めのない労働契約を結んでいる労働者である場合は、会社の都合で会社を辞めてもらうことであり、相手が期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者である場合は、契約期間の途中で労働契約を解除することに当たります。

毎年厚生労働省が発表する「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、2012年度に「いじめ・嫌がらせ」に関する相談がトップになる前は、「解雇」に関する相談が最上位でした。

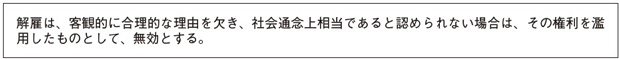

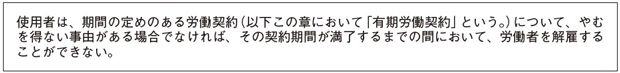

労働者を「解雇」するということは、労働者の生活基盤を取り上げることに他なりません。よって、労働者との間でトラブルが起こることは必然ともいえます。もちろん使用者は、客観的な合理性と、社会通念上の相当性がない限りは労働者を解雇することはできません(図表1、図表2参照)。

◆図表1 労働契約法第16条

◆図表2 労働契約法第17条第1項

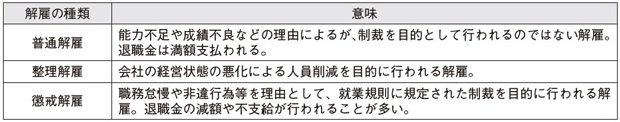

解雇には、大別すると「普通解雇」と「整理解雇」と「懲戒解雇」があり、それぞれの意味は図表3のとおりです。

◆図表3 解雇の種類

事例1 能力不足を理由にした普通解雇

A社の社員Bは、他の営業社員に比べて営業成績が3割ほど悪く、1年ほどBの様子を見てきましたが、改善の見込みはないようです。 A社としては、成績の悪い社員を残しておく余裕はないと考え、Bに普通解雇をする旨を伝えました。

この場合、2点の問題があります。まず、「Bの営業成績が他の社員と比べて3割ほど低い」とありますが、これはあくまでも相対的な成績であって、絶対的な成績ではありません。

判例によると、成績不良を根拠に解雇をするためには、絶対的な能力不足を証明する必要があります。相対的な、つまり「他の者と比較して」成績が悪いことや能力が不足していることの証明は容易ですが、絶対的に成績が悪いことや能力がないことを証明することは至難の業です。

また、他の社員に比べて3割ほど低いとありますが、これが解雇に値するほどの成績不良かどうかを考察しなければなりません。

2つめは、会社には社員を教育・指導する義務があります。説明で「1年ほど様子を見てきました」とありますが、「様子を見ていた」だけでは、会社がBを「指導・教育」したことにはなりません。

能力がない、成績が悪い社員に対しては、会社はしっかりとした教育・指導をしていかなければならず、指導や教育を何もすることなく、使えないからという理由で社員を解雇してしまうことは難しいということを知っておくべきです。

以上2点を踏まえると、よほどの事情がない限り、能力がない、成績が悪いことを理由とした解雇は難しいということになるでしょう。

事例2 勤怠・非違行為に対する普通解雇

C社の社員Dは、ある日、突然会社に出勤してこなくなりました。会社としては、何の連絡もなく困っていたのですが、1週間ほど過ぎた頃に「Dの給与をよこせ」と消費者金融から電話が入りました。事情を確認したところ、Dは消費者金融に多額の負債を抱えたまま夜逃げをしてしまったらしいのです。正直、会社としては迷惑この上ない話で、C社はDを、即時、普通解雇することにしました。

いくら無断欠勤が続いているからといって、1週間程度では解雇できません。民法第627条第1項は「雇用期間の定めがない場合は、各当事者はいつでも解約の申し込みをすることができ、この場合においては、雇用は解約の申し込み後2週間の経過によって終了する」と規定しています。

つまり、期間の定めのない労働契約については、労働者が「辞めます」と労働契約の解約の意思を表示した場合は、それから2週間が経過したときには、当該契約が終了します。

また、「理由のない無断欠勤が2週間続き、出勤の督促にも応じない場合は解雇予告除外認定許可基準のひとつとなる」(昭和23年11月11日基発1637号)という通達も出されており、無断欠勤を理由とする解雇を行うためには、最低でもこれが2週間続いている必要があると考えられます。

そして、この2週間の間、会社はDに対して連絡を行い、会社に出勤してくるように督促する必要があります。言い換えれば、無断欠勤をしている2週間、会社がその社員に対してなんらアプローチもしていないのであれば、トラブルになったときに解雇無効と判断される可能性があるということです。もちろん、「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような」アプローチをしたのか、しっかり記録しておくことが必要です。

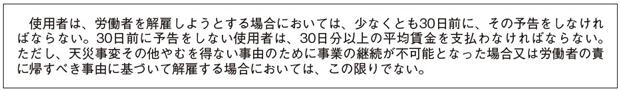

もう1つ、この場合、「即時普通解雇をした」とあります。しかし、会社が社員を解雇するためには、労働基準法第20条の規定により、少なくとも30日前にその予告を行わなければならず、即時解雇を行うためには30日分の解雇予告手当を支払う必要があります(図表4参照)。

◆図表4 労働基準法第20条

余談ですが、「消費者金融から社員の給料をよこせ」と言われても、労働基準法は、「賃金は、原則として、直接労働者に支払わなければならない」と規定していますので、絶対に渡してはいけません。ただし、例外として使者に対して支払うことは可能とされていますが、親権者や法定代理人は使者とはみなされません。従って、社員の賃金を、これらの者に支払うことは違法行為となります。

また、消費者金融に借金があることについてですが、解雇に匹敵するほどの事由とは考えられないため、この理由のみをもって解雇することもできないということを付け加えておきます。

勤怠・非違行為に対する解雇については、その勤怠・非違行為が、まずは解雇に値するものかどうかを冷静に考えてみてください。

次に、会社として能力不足、成績不良の社員のときと同様、指導や教育、あるいは話し合いを行うことが必要です。例えば、遅刻の多い社員であれば、遅刻の原因をその社員と一緒に考えてみるところから始めれば、意外な理由が見つかり、改善が図られるかもしれません。

事例3 休職期間満了に伴う解雇

E社の就業規則の休職規定には、「1年6カ月の休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、満了の日の翌日をもって自然退職とする」とあります。そこで、この規定にのっとり、精神疾患を患い、休職してから1年6カ月を経過した社員Fについて解雇する旨の通知書を郵便で送りました。

就業規則に休職に関する規定があり、期間満了時に解雇する旨が規定されていたとしてもこの解雇がトラブルになる可能性は多大にあります。

例えば、休職期間を通知した書類を明示したでしょうか。Fの休職期間中に、その病状について本人や家族に連絡を取っていたでしょうか。休職期間が満了する前に、「休職期間が満了する」旨と「満了したら解雇となる」旨を通知したでしょうか。1年6カ月の間、何の音沙汰もなかった会社から、突然解雇通知が来たらどう思うでしょうか?

休職期間満了とともに解雇する可能性がある場合は、その休職期間中に会社が、その社員に対して、どのようなコンタクトを取ってきたかが重要になります。トラブルを防止するためにも、相手の心情に沿った対応を取ることを心掛けましょう。

また休職期間が満了前に、社員本人が「復職できる」、あるいはその家族が「復職させる」と言ってきた場合は、主治医の診断書をもらい、どの程度治癒したのか確認する必要もあります。

産業医がいる会社では、産業医にも復職について確認しておきましょう。例えば、従前の業務は無理だとしても、別の業務であれば復職できる可能性もありますし、本来の業務に就かせるわけではなく、本当に復職が可能なのかどうか確認するための出勤(リハビリ勤務)を行ってみることもできます。

【T】

ケースで学ぶ職場のトラブル防止法