オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

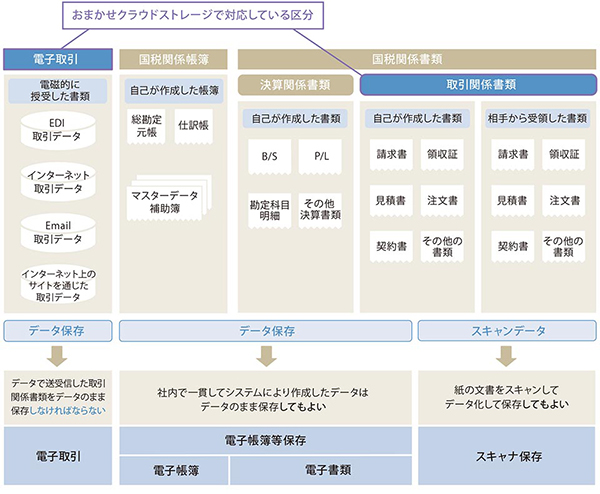

改正電子帳簿保存法が2022年1月1日に施行された。電子帳簿保存法は、各税法では、原則として、紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定要件を満たした上で、電子データによる保存などを可能にし、また、電子的にやり取りした取引情報(電子取引)の保存義務などを定めた。

今後は、国税関係帳簿などの電子化だけでなく、業務書類を含めたデジタル化なども促進されていくだろう。この過程でさまざまなメリットがもたらされる。例えば、デジタル化によるペーパーレスの推進だ。また、印刷やファイリングの手間といったコスト削減にもつながる。さらに、「真実性の確保」の要件に対応することで、経理にかかわる内部統制の徹底が可能になる。その他、販売管理システムなどを連携させれば業務全体のデジタル化も進み、迅速な決裁や生産性向上も期待できるだろう。

制度対応に向けては、電子帳簿保存法の各種要件を満たしながら、電子データを適切かつ安全に保存するシステムが必要になる。身近なものにはファイルサーバーやNASがある。これらを利用する場合、取り扱うデータの増大に応じてストレージ容量を増やしたり、機器を増設したりしなくてはならない。また、ファイルサーバーやNASは社内ネットワーク上に配置するため、サイバー攻撃からデータを保護するセキュリティ対策も必須となる。

さらに機器の故障でデータが消失しないようにバックアップを取るなど、安心なデータの運用についても留意すべきだ。帳簿書類や電子データの保存期間は、法人の場合、原則として、確定申告書の提出期限翌日から7年間となっている。安心かつ長期間のデータ保存に対応する製品・サービスを検討したいところだ。

電子帳簿保存法への関心が高まる現在、さまざまな対応製品・サービスが提供されている。電子帳簿保存法の三つの制度(電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引)に完全対応し、データの一元管理が可能なクラウドサービスもあるが、その分コストがかかりがちだ。だが運用の工夫次第で、コストを抑えながら対応する方法もある。

電子取引の保存要件では真実性の確保(改ざん防止)として、次のいずれかを満たす必要がある。(1)タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う、(2)取引方法の授受後、速やかにタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく、(3)記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う、(4)正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う。

NTT西日本の「おまかせクラウドストレージ」の場合、企業側としては事務処理規程を設定するなどを併せて行うことで、簡易にリーズナブルなコストで電子取引の保存要件に対応が可能だ。例えば、改ざんの防止という観点からは、クラウドストレージが備えているフォルダのアクセス権限設定機能が活用できる。さらに、ファイルのアップロードは可能とし、訂正・削除は不可とするなどの設定と適切な運用によって、要件の「訂正・削除ができないシステム」として利用可能となる。

また、ファイルをアップロードした際、ファイルの保存日時・保存者情報を自動的に記録する機能により、タイムスタンプと同様の「入力時期情報」の付与が可能だ。そして、保存要件の「取引年月日」「取引金額」「取引先」などの属性情報を手動でファイルに付与でき、利便性を高めている。クラウドストレージは、いつ、どこで、誰が、何をしたのかといったすべての操作ログを記録・確認でき、データ改ざん防止に役立てることも可能だ。ログは10年間保存される。

おまかせクラウドストレージで、電子帳簿保存法対応を実施するメリットの一つは、安価かつ簡単に利用を開始できる点だ。初期費用は不要で、月額利用料は最小で3850円(税込み)/5ID(「フレッツ光」等、およびプロバイダーの契約・インターネット接続サービス、プロバイダーサービスの月額利用料が必要)から始められる。

「電子帳簿保存法への対応が手探り」という企業もあるだろう。このクラウドストレージサービスでは初期費用や解約金がかからない。まずは試しに導入し、事務処理規程を定めた上で、電子データとして受領した請求書などをアップロードするなど、小さな一歩から進めてみてはどうだろうか。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです。なお、電子帳簿保存法への対応の検討に際しては、電子帳簿保存法上の電子取引の保存義務について、2024年までの2年間は一定要件の下宥恕されていること、また、令和4年12月23日付け「令和5年度税制改正の大綱」にて、別途一定の緩和が行われるとされていることにご留意ください。

執筆=山崎 俊明

【M】

ITで働き方を変える