ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

コロナ禍を契機に、世界的にDX(デジタルトランスフォーメーション)の潮流が一気に加速した。日本企業は乗り遅れているのが現状だ。なぜ、多くの日本企業はDX導入に苦戦しているのか。DXでイノベーションを起こすには、何が必要なのか。早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄氏に聞いた。

――コロナ禍を含む数年間で、日本でもWeb会議やセルフレジの浸透など、消費者レベルではデジタル化の進展を実感します。それでも世界的に見ると、日本企業はDXに後れを取っていると指摘されています。入山先生は、この現状をどう見ていますか。

確かに、日本では消費者レベルのDXはかなり進んでいます。ただ、BtoB企業内や、BtoC企業のバックオフィスなど、一般消費者に直接関わらない部分でのデジタル化は進んでいません。この領域は、世界から4~5周遅れだと感じます。

――日本企業に、巻き返しのチャンスはあるのでしょうか。

DX1回戦において、日本企業はGAFAに惨敗しました。このDX1回戦は、スマホやパソコンの中のホワイトスペースが争いの舞台となり、よく空中戦にたとえられます。しかし、これから始まるDX2回戦は、デジタルとモノがつながるIoT、デジタルとヒトがつながるIoH(Internet of Human)が主戦場となります。いわば、空中戦と地上戦の融合になるわけで、私は、日本企業、特に、優秀な現場を強みとする中小企業には、勝つチャンスが残されていると見ています。

――空中戦では歯が立たなかった日本の中小企業。なぜ、空中戦と地上戦の融合になると、チャンスがあるのでしょうか。

GAFAは本来、空中戦しか戦えない企業です。一方、日本の中小企業はモノづくりの現場が優秀で、地上戦で力を発揮する素地があります。今後、日本の中小企業がDXを推進し、得意な地上戦に加えて、空中戦も戦える力をつければ、強いですよね。私が、日本の中小企業にチャンスがあるとするのは、そういった意味合いからです。

――日本企業のDXが進まない、あるいは、うまくいかない原因はどこにあるのでしょうか。

一つ目の原因は、日本社会の競争がゆるいこと。米国など競争が熾烈な環境では、企業は常に進化を続けないと生き残れません。一方、日本では、改革に励まない企業でも、生き残れたのです。また二つ目は、DXの本質を理解していないこと。表面的な理解でデジタルを取り入れても、イノベーションにつながる「真のDX」は実現できません。

そして、三つ目は、二つ目の原因に付随しますが、「経路依存性」から脱却できていないことにあります。既存のシステムにデジタルをアドオンするだけで、DXを実行した気になっている企業もありますが、それでは会社全体がうまく回らなくなってしまいます。

――経路依存性からの脱却が必要、つまり、これまでうまくいっていたシステムであっても、デジタルを導入するに当たって見直す必要があるということですね。

ええ。例えば、日本の製造業は、60年代から80年代にかけて、安定的にクオリティーの高いモノを作って輸出するビジネスモデルを確立し、成功しました。それを支えたのは、同質性が高く優秀な現場と、リスクを取らない企業文化です。

その後、80年代後半の円高、90年代のバブル崩壊を経て、世界はイノベーションの時代に突入しました。ところが、いまだに日本企業の多くが、イノベーションにそぐわない旧型モデルと企業文化を踏襲しています。そこにデジタルだけ入れても、うまくいきません。

――DXを進めるためとはいえ、企業文化レベルから変えるとなると、なかなか大変そうです。

実は、経路依存性からの脱却において、中小企業は有利です。なぜなら規模が小さい、経営者の力が届きやすい、しがらみが少ないなど、会社全体に変化を起こしやすい要素がそろっているからです。

――イノベーションにつながる「真のDX」に向けて最初にすべきことは何でしょうか。

DXは目的ではなく手段です。まずは、「なぜDXが求められているのか」「自分たちの会社のビジョン達成に、DXは必要か」など、本質的なことを考える必要があります。「世の中の流れだから」「他社がやっているから」と、なんとなくデジタル化してしまうと、「真のDX」の実現は難しいでしょう。

――DXの成功例においては、どのようなツールやシステムが活用されているのでしょうか。具体例を教えてください。

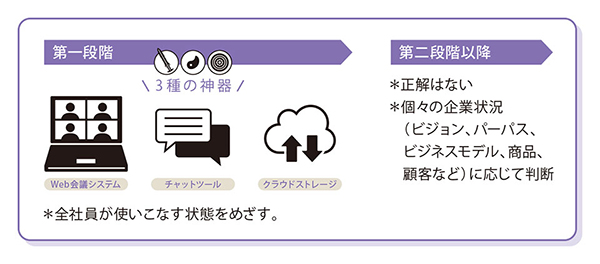

私が「DXの3種の神器」と呼んでいるのは、「Web会議システム」「チャットツール」「クラウドストレージ」です。これらを、経営者から現場スタッフまで、社員全員が徹底的に使いこなせるようになれば、DXの第一段階は合格です。

――この3種なら、取り入れやすそうですね。

すべて簡単に始められるツールでありながら、企業を劇的に変えるインパクトがあります。かつては、DXにはそれなりの資金が必要でしたが、今のDXは安価で導入できるので、「中小企業だから予算がない」ということもないと思います。ちなみに、DX導入の第二段階以降は、個々の会社の状況によるので、正解はありません。

DX導入のステップ

――第二段階からは、自社に何が必要か、各社が判断する必要があるのですね。社内にデジタル領域の知識を持つ人材がいない場合、外部専門家のサポートが必要でしょうか。

DX推進に一番求められるのは、デジタルの知識ではなく、事業と経営への理解です。本当は経営者が自らデジタルについて学ぶのが理想的です。もし、誰かに任せたいのであれば、社長候補になり得る若手をデジタル部門のトップに据えて、人事権を含めたすべての権限を委譲することです。

ともあれ、自分たちで考えるという姿勢が重要です。その上で外部専門家のアドバイスを求める。「自分たちは、こういうことをしたい」との意志を持つことが大事です。

――最後に、中小企業の経営者に向けてメッセージをお願いします。

DX2回戦で勝てるかどうかは、経営者の力量が試されます。ある旅館では、経営者が「デジタルツールを使わないと、給料を振り込まない」と宣言したところ、年配従業員を含め、一気に全社員に浸透しました。経営者には、それぐらいの意気込みが必要です。

ぜひ、DXをきっかけにイノベーションを起こし、生き残る強い企業になっていただきたいと思います。

早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール 教授

入山 章栄(いりやま・あきえ)氏

慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年から米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。2013年から現職。専門は経営戦略論および国際経営論。著書に『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』『世界標準の経営理論』、『両利きの経営』(監訳)などがある。

※掲載している情報は、記事執筆時点のものです

執筆=鯰 美紀

【TP】