ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)

テレワークでの通信障害対策を考えよう

情報漏えいを引き起こす原因としてよく知られるのは、悪意ある第三者による不正アクセスだ。しかし一方で、ユーザーの誤操作がきっかけとなった事例も数多く報告されている。メールの宛先を間違えた、違うファイルを添付してしまったなど、不注意による単純ミスが重大な結果を招く。いかにして誤操作発生を防ぐか、有効な対策を考えてみよう。

メールを作成して送信ボタンを押した後、宛先の誤りに気が付いて慌てた経験は、恐らく誰でも一度はあるのではないだろうか。手紙なら郵便局に依頼して配達を止めてもらえるかもしれないが、瞬時に相手に届くメールでは、先方に誤りだと連絡するくらいしか打つ手がない。

最近、このような誤操作が招いた情報漏えいが頻発している。ある企業では約2万7000件の顧客情報が含まれる添付ファイルを、誤ったメールアドレスに送信してしまった。ある大学では学生・教職員ら約4500人のメールアドレスを、すべて表示した状態で送ってしまった。いずれも顧客情報や個人情報が外部に流出し、関係者が謝罪や対応に追われた。これらの事例は宛先欄への入力ミスが原因で、1回のクリックで重大な事態を引き起こした。テレワークの普及でメールを利用する機会が増える中、こうした事例も今後ますます増加するのではないかと思われる。

ちなみに「誤爆」とは、掲示板のスレッド(テーマ別に投稿記事を並べたもの)やチャット画面に、誤って的外れの書き込みをすることが語源だ。笑い話として扱われがちの言葉だが、ビジネスメール誤爆が及ぼす被害は甚大であり、決してジョークでは済まされない。

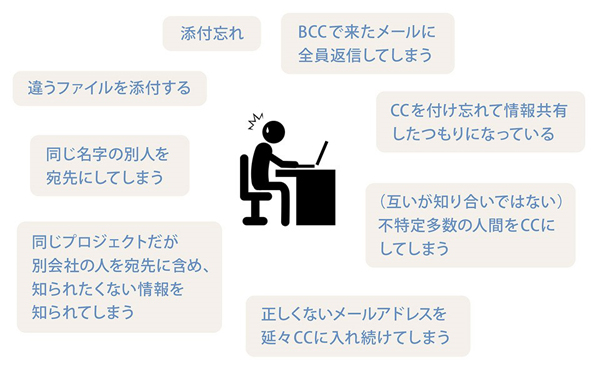

人間は失敗する生きものだ。十分注意してもミスは起きてしまう。では、実際に「誤爆」はどのように生まれるか見てみよう。

最も多いのが、オートコンプリート機能(過去の履歴から予測して候補を表示する仕組み)によるものだ。“慌てて送ろうとしたとき”に起こりがちだ。現在使われているメールソフトの多くはこの機能を搭載する。入力の手間を省く便利な機能だが、しっかり確認しないと、自動で別のアドレスが入ってしまう。また、自動機能として1人のアドレスを入力すると、学習機能により複数人のアドレスが挿入されるものもある。自動の機能が利いた状態で流れ作業のようにリターンキーを押していると、思わぬ誤爆を引き起こす可能性がある。

取引先へメールする際に、誤って別会社の担当者アドレスを入力し、気付かないまま送信。メールを誤って送った会社が競合関係にあれば、デリケートな取引情報が伝わったと大問題となり、始末書を書く羽目になる。

また、全員返信も危険が多い。メールのやり取りにおいて、複数会社のスタッフが入り交じり、CCを含めると10人以上になるケースもビジネスでは珍しくない。内容的に「この会社の人は外そう」と考え、全員返信を押した上で、該当者を1人ずつ消去する。その消去作業から漏れた人にメールが送られてしまうというものだ。アドレス欄に表示される名前が欧文表記だった場合など、視認しにくい場合に起こりやすい。

メール以外でも、LINEのようなチャットツールではさらに誤爆は多い。仕事仲間や仲の良いクライアントと使っている場合、仕事仲間に身内や友人宛てのものを間違えて送って肝を冷やす…などという話には枚挙にいとまがない。

【メールによるトラブル例】

セキュリティ意識が高まりつつある現在、このようなミスを防止するため対策が講じられている。重要なのは宛先チェックの強化だ。具体的には、

・メール作成時に加え、送信時にも宛先を確認する

・オートコンプリート機能を停止する

・送信前に第三者(上司など)がチェック

・直ちに送信せず、送信トレイに一度保管してから再確認

などの方法がある。送信前にチェックボックスを表示して、すべてを確認しないと送れないものや、一斉配信時に自動でBCC(他の人のアドレスがわからないように送る方法)にするツールも開発されている。

他には、メールをいったんサーバー内に保管し、管理者の確認後に送信する仕組みもある。ただ、緊急の場合はレスポンスが遅くなるので、すべての業種・業態で採用できるものとは言い難い。

誤送信を防ぐその他の手段として、業務でのコミュニケーションをメール以外の方法で行うのも有効だ。例えばチャットは、SNS感覚で気軽にコミュニケーションが取れ、会話が時系列で閲覧できると、最近ビジネスに活用されるケースが増え、ビジネス用のサービスも充実している。特に頻繁なやり取りが必要な相手とは、メールよりリアルタイムで会話できるチャットを使った方が効率的だ。プロジェクトごと、宛先ごとにスレッドを変えれば、誤った情報を送るリスクも低い。

なお、チャットアプリは無料で簡単に使える製品が広く使われているが、これらは主にプライベートでの利用を前提とする。ビジネスで使うものはセキュリティがしっかりしたアプリを使おう。プライベートと仕事をアプリごと分けてしまえば、友人に送るものを仕事相手に送るリスクは避けられそうだ。

「仕事でチャットはそぐわないのでは?」と考えるビジネスパーソンもまだいるかもしれないが、意外に使ってみると便利なものだ。

執筆=林 達哉

【MT】

「情報漏えい、当社に関係なし」の嘘