ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

拙著『サービスデザイン思考』では、顧客は自分自身がしたいことや欲しいもののほとんどを言葉にして説明できないと書きました。

一般的な消費者が、製品・サービスについてはっきりと言葉で語ることができるニーズはたった5%程度である、とハーバード大学経営大学院の名誉教授であるジェラルド・ザルトマンは著書『心脳マーケティング 顧客の無意識を解き明かす』(ダイヤモンド社)で述べています。消費者の思考や感情の大半は無意識下で行われており、単刀直入にニーズや問題について聞き出そうとしても、一筋縄ではうまくいきません。

ザルトマンは同時に、リサーチを行う側(ここではマーケターを指しています)にもバイアス(偏向性)が働いていて、そのバイアスが適切に、より深く顧客や消費者を理解することの障壁となっていることについても指摘しているのです。

ザルトマンは、ハーバード大学で教育学と組織行動の研究をしていたクリス・アージリスと、マサチューセッツ工科大学教授のドナルド・ショーンが提唱する「信奉理論」や「使用理論」という概念を用いて、マーケターが知らず知らずのうちに先入観の沼にハマってしまう様子を説明しています。

ここでいう「信奉理論」を大ざっぱに言うと、論理的観点や倫理的に考えると、誰もが同意する正論だが、結果的には実践されないこと、を意味しています。対して「使用理論」は、少々問題があることを分かってはいるものの、実際に現場で使われている考えを指します。言うなれば、信奉理論が「建前」で使用理論が「本音」といったところでしょう。

多くのマーケターは、マーケティング・リサーチとは新たな可能性を試すために行うべきであって、自らの仮説に太鼓判を押すためや結論を強化するためのリサーチは経営資源の浪費だと考えているはずです。しかし、実際に市場調査の現場で行われている80%以上のリサーチは後者であると、ザルトマンは指摘しています。頭では分かりつつも、新しいことにチャレンジしたり、変化に適応する労力を避けるために、既存の考え方を是として行動してしまう――これがマーケターを先入観の沼に引きずり込んでいる「使用理論」であり、まさにマーケターの無意識下で形成されているのです。

つまり、顧客側の無意識と企業側の無意識がダブルで作用し合うことによって、ますます「顧客の生の声」を聴くことが容易ではなくなっているのだと言えます。

ザルトマンは、このようなマーケターの誤った使用理論として、次の6つを挙げています。

1.消費者の思考プロセスは筋の通った合理的・直線的なものである

2.消費者は自らの思考プロセスと行動を容易に説明することができる

3.消費者の心・脳・体、そして彼らを取り巻く文化や社会は、個々に独立した事象として調査することが可能である

4.消費者の記憶には、彼らの経験が正確に表れる

5.消費者は言葉で考える

6.企業から消費者にメッセージを送りさえすれば、マーケターの思うままにこれらのメッセージを解釈してくれる

こうやって列挙してみると、賢明な読者のみなさんには、言わずもがなと、冷笑されるかもしれません。しかし、果たして私たちはこれらの「誤った」使用理論に絡み取られていない、と自信を持って断言できるでしょうか。頭では十分理解しつつも、調査の効率や、調査後のプロセスを円滑に穏便に進めるのに有益なデータを期待して、ついつい使用理論のわなにハマってしまうことはないでしょうか。

だからこそ、何か新たな可能性を集めるために行うリサーチでは、このような顧客側、企業側に存在する二重の無意識を大前提において、丁寧にヒントのかけらを拾い集める努力をしないといけないのです。

ザルトマンは、消費者の心をどの程度理解できるかは、マーケター(企業)の想像力次第だと言います。つまり、私たちが持つ想像力の限界こそ、顧客理解のレベルを制限してしまうファクターになっているということです。だから、消費者の心や脳で起きている無意識を理解する想像力の枠を広げる必要があるのです。

人の心や脳の中には、無意識に物事の見方や捉え方の枠組みが存在していて、この枠組みのことを「メンタルモデル」と呼びます。メンタルモデルは人それぞれで千差万別に異なっている場合もあれば、多くの人が共通して持っているものもあります。例えば、次のようなものです。

「すぐには報われなくても、愚直にやっていればいずれ花を咲かせるだろう」

「その続編映画は、1作目の二番煎じだ」

そして、このメンタルモデルを決定づけるものが「メタファー」です。メタファーは通常「暗喩」と訳されるもので、先ほどのメンタルモデルの例では、植物や食物のメタファーが用いられていることがお分かりになると思います。

メタファーを見つけることは、人々の心の奥や頭の中に潜んでいて、その人の物事の見方や大事にしたい価値観を無意識に決定づけてしまうメンタルモデルがどのようなものかを理解する上でとても大切なヒントになります。

一般的な消費者は欲しいものやしたいこと、嫌いなもの、したくないことの95%を言葉では説明できないのだとすると、私たちは消費者や顧客が語りえないことをなんとかして拾い集め、理解しなくてはなりません。メタファーを見つけることは、まさにそのような「言葉にならないもの」をすくい上げることになるでしょう。

では、どのような方法を使えばメタファーを見つけ出せるのでしょうか。ザルトマンはZMET法(ザルトマン・メタファー表出法:Zaltman Metaphor Elicitation Technique)という独自のメソッドを紹介していますが、熟練した資格保有者が分析する難易度の高いもので、気軽に実践できるものとは言えません。(しかし、とても興味深い方法論ですので、ご興味のある方はぜひ『心脳マーケティング』を読んで勉強してみてください)。

そこで本コラムでは、誰でも試しやすい簡易な方法論を2つ紹介したいと思います。

1.コラージュ法

さまざまなビジュアル素材(例えば写真や雑誌の誌面を切り抜いたものなど)を組み合わせて、何らかのテーマを表現する作品をつくりあげる方法です。

コラージュ法では、調査協力者の自宅などに大量の雑誌や写真素材を持参し、「◯◯というブランドをイメージして、その世界観を視覚的に表現するようなコラージュを作成してください」と依頼します。今の時代なら、ノートパソコンと通信環境を用意してGoogle画像検索でビジュアル画像を見つけ、パワーポイントなどに貼り付けたり、テキストボックスにキャッチフレーズなどを書き加えたりしてもらうのもよいかもしれません。この時に、調査者は意見の誘導や助言などを極力しないように気を付けます。

コラージュが完成したら、それを調査協力者と一緒に見ながら、「この写真がここに配置されているのは、どのような意味があるんですか?」、「(一見全くテストの異なるように見える)この写真とこのイラストが組み合わされている理由はなんですか?」といったように、調査協力者が何を考えながらそのコラージュをつくったのか、個々のビジュアル素材を選び、組み合わせて何を表現しようとしたのかについて、対話を通して作成中に浮かんでいたイメージを探ります。非言語情報のかたまりであるコラージュを媒介として対話を生み出すことで、調査協力者の言葉にならない心象風景を言語化していく作業だと言えるでしょう。

2.文章完成法(SCT:Sentence Completion Test)

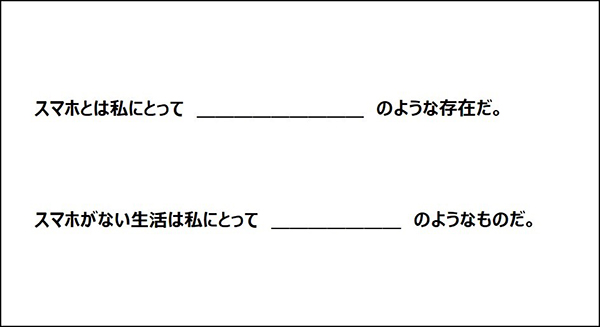

あるテーマについて説明する文章の一部を虫食い形式にしておき、言葉を当てはめて文章を完成させる手法です。図1のようなフォーマットを使って行います。

図1:文章完成法のテスト用フォーマット(筆者作成)

図1では、「スマホ」をテーマにしています。スマホが調査協力者にとってどのような意味をもつものなのか、別のモノやコトに例えるなら何か、などについて調査協力者自身で考えて言葉にしてもらいます。

文章完成法で大切なのは、なるべく直接的な例えではなく、一見お題となるテーマ(ここでは「スマホ」)と全く無関係にも思えるような例えを調査協力者に見つけてもらうことです。コラージュ法をする際の注意点と同じく、調査者が誘導してはいけません。しかし、「他に別の例えはありませんか?」といった質問をしつつ、調査協力者になるべく深く、普段考えなかったような視点でお題について考える機会を促していくのが重要です。

どちらの方法論においても、これらを単発で使うのではなく、デプスインタビュー(対象者とインタビュアーが1対1で行う調査手法)と組み合わせて用いるのが重要です。明快な言葉での表現や、論理的な説明が容易ではないイメージを、これらの手法によって少しずつ言語化していくことで、消費者や顧客の心や頭の中に広がっている無意識の風景、つまりメンタルモデルを理解しやすくするのです。(デプスインタビューのテクニックや設計方法については拙著第4章をご参照ください。)

メンタルモデルへの理解を実際に深めていこうと思うと、熟練したトレーニングや経験が必要になります。まずはあまり難しく考えず、顧客を理解するためのリサーチに今回紹介した手法をぜひお試しください。

執筆=井登 友一

株式会社インフォバーン取締役副社長/デザイン・ストラテジスト。2000年前後から人間中心デザイン、UXデザインを中心としたデザイン実務家としてのキャリアを開始する。近年では、多様な領域における製品・サービスやビジネスをサービスデザインのアプローチを通してホリスティックにデザインする実務活動を行っている。また、デザイン教育およびデザイン研究の活動にも注力し、関西の大学を中心に教鞭をとる。京都大学経営管理大学院博士後期課程修了 博士(経営科学)。HCD-Net(特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構)副理事長。日本プロジェクトマネジメント協会 認定プロジェクトマネジメントスペシャリスト。

【T】

これからのビジネスをつくるための「サービスデザイン思考」