オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

これまで「部下を育てるためのほめ方」について説明してきました。個人差はありますが、適切なほめ方をすると、ただ漠然とほめたときよりも部下にプラスの効果が見込めるでしょう。しかし適切なほめ方をしたつもりでも、成長が見られないケースもあります。

そこで最後に、「ほめて、育てる」をより効果的にするコツや失敗しないためのポイントについて説明します。

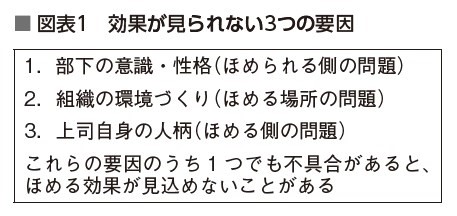

適切なほめ方をしたつもりでも部下が成長しない場合、部下のメンタルバランスや上司との関係性といった個人な要因を除くと、主に図表1の3つの要因が考えられます。

以下に、それぞれのケースについて具体的に説明します。

成長してもらいたい気持ちを込めてほめているのに、部下が自信過剰になってしまうことがあります。ほめたことで部下が調子に乗ってしまい、自身の能力を過大評価する傾向が見られるようになるケースです。「ほめることで部下に自信をつけさせる」というもくろみが想定以上の効果を出した、と言い換えてもいいかもしれません。

この場合、部下は「上司があれだけほめてくれたのだから、自分は会社や上司の期待を背負う、すごい人間に違いない」と錯覚することがあります。

このような場合には、「過度にほめない」「他の人の成果をきちんとほめる」といったことが必要になります。また調子に乗ることが想定できる場合には、「あなたは非常に優秀な社員だから私も期待しています。特に日ごろから誰も見ていないところでも手を抜かないのが素晴らしいと思います」などのように、部下に求めたいことを含めてほめるといいでしょう。

これは「周囲から『あなたはそういう人に違いない』と期待されると、人は無意識にその期待に即した行動をする」という心理が働くからです。部下に成果のみを求めているのではないことや、好ましい社員のイメージを日ごろからさりげなく伝えていきましょう。

「良いことをしたらほめられる」という文化が浸透していない会社もあります。例えば、ノルマが厳しい業界では「良いことをしたらほめる」よりも「ミスをしたら叱る」という考え方で社員教育をしている企業も見られます。よく言えば叱咤(しった)激励型ですが、失敗できないという緊張と不安で職場がギスギスしてしまうことがあります。こうなると職場になじめない社員が出てきます。

このような職場環境では社員が萎縮してしまいます。上司が日ごろから部下に声をかけて部下との心の距離を縮めつつ、「部下の頑張りや成果を発見したらこまめにほめる」「ミスがあっても、それまでの頑張りをほめて次につなげる」「身だしなみや机の整理整頓など、成果とは直接関係ない部分もほめる」など、日常的に上手に部下をほめることを心掛けて、職場の雰囲気を変えていきましょう。

ほめる側に問題がある場合について説明します。言うまでもありませんが、ほめる側が「ほめて育てることの重要性を理解していない」「リーダーとしての心掛けが身に付いていない」「部下とのコミュニケーションや信頼関係がつくれていない」といった基本的なことができていない場合には、もう一度自身を律するところに戻ってやり直さなくてなりません。

このような場合には、過去のほめ方を振り返ってみましょう。「ほめるときの言葉選びが適切でなかった」「部下1人ひとりの個性が分かっていない」「ほめ方がワンパターンで心が込もっていない」といった要因が見えてくるのではないでしょうか。

うまくほめることは、本当はそんなに難しいことではありません。大切なのは、スポーツチームのキャプテンのように、笑顔を浮かべて接すること。部下1人ひとりの個性に目を向けて、メリハリに富んだほめ方で、部下を育成していきましょう。

執筆=坂本 和弘

1975年栃木県生まれ。経営コンサルタント、経済ジャーナリスト。「社員の世代間ギャップ」「女性社員活用」「ゆとり教育世代教育」等、ジェネレーション&ジェンダー問題を中心に企業の人事・労務問題に取り組む。現場および経営レベル双方の視点での柔軟なコンサルティングを得意とする。

【T】