ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

心と体の両面で健康を保ち、生産性を上げる方法を紹介する連載の第9回と第10回は精神の病への対策を取り上げます。経営者は、多大なプレッシャーの下、ハードワークを続けています。そのため、体だけでなく、心に問題を抱えるケースが出てきてしまいます。心の病は体の病より周囲も気付きにくく、自分自身も頑張ってしまいがちになり、ひどい状況になって初めて手を打つケースも少なくありません。そんなことにならないよう、精神の健康を維持する“抗うつ力”のアップ法を解説します。前編の第9回は抗うつ力を高める考え方、後編の第10回では具体的な抗うつ力アップ法として、食事や運動の改善法を紹介します。

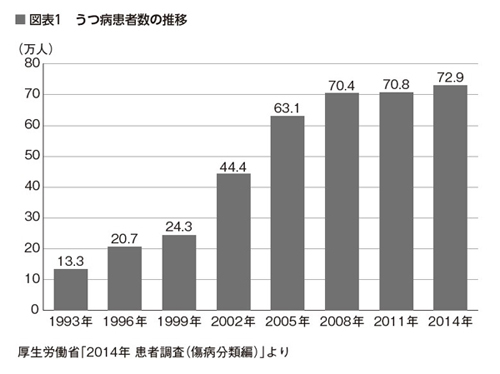

「精神の病は心の弱い者がなる病気」と考えがちです。しかし、いまや精神の病はありふれた病気の1つになりました。がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病は国民病ともいわれ、医療法に基づいて「4大疾病」に指定されていたのですが、2011年には精神疾患の患者数が従来の4大疾病の患者数よりも多くなっていたことを踏まえて、厚生労働省は精神疾患を加えた「5大疾病」の指定をして、治療環境の整備に注力し始めました。その後も、患者数は増える一方です。中でも、うつ病は現代における生活習慣病の1つともいわれ、患者数が増え続けています(図表1)。

1つの理由は高齢化。うつ病は高齢者に多く見られます。高齢者は身体的な病気や、長年の伴侶や友人との別れによる喪失感、孤独によって、うつ病を発症しがちです。さらに、近年は寿命が延びたことにより、将来の経済不安も強まったことや、高齢者の人口が増えたことも加わり、うつ病の患者数が増大しています。高齢者だけでなく、若い世代にもうつ病が増えています。将来に夢を持ちづらい社会、経済不安なども原因といわれています。

そもそも精神疾患は「心の病」と呼ばれますが、現代医学においては「脳の疾患」と捉えられています。うつ病の場合は、何らかの原因で神経細胞と神経細胞の間にある神経伝達物質の量が減って、情報伝達がうまく行われない状態です。

気分や意欲、記憶などを伝える神経伝達物質にセロトニンとノルアドレナリンがあります。それらが減少すると、感情に関わる伝わり方が狂い、その結果として、希死願望、いわゆる自殺をしたくなる気持ちなどが生まれます。

うつ病を引き起こす原因としては、甲状腺機能低下症や副甲状腺機能亢進(こうしん)症などの身体的な病気もあります。心の持ちようなども、うつ病発症に関わりますが、それがすべてではありません。「心の病」の一面もある……くらいに捉えたほうが正解です。気持ちの持ちようだけで予防できたり、治せたりする病気ではありません。

うつ病は珍しい病気ではなくなりました。誰でもちょっとしたきっかけで発症します。それでいて、治療に時間がかかることも多く、また「寛解(かんかい)」と呼ばれる落ち着いた状態になった後も、薬を飲む必要があったり、ストレスを避けたりするなど注意が必要で、いつ、また再発するか分からないこともしばしばです。

高齢になると、うつ病のリスクは上がるので、早く抗うつ力をつけて、うつ病にならないようにする必要があります。うつ病は親しい人との死別や、財産の喪失、家庭不和などの環境要因と、慢性的な疲労や脳血管障害、ホルモンバランスの変化などの身体的要因などが合わさって発症します。体調に注意することに加えて、環境要因として挙げたような人生のトラブルの受け止め方を変えることでも、抗うつ力を上げて、うつ病にならないようにすることができます。

現代において、うつ病が増えている原因の1つとして、ストレス社会が挙げられます。人体には「ストレス反応」と呼ばれる仕組みが備わっていて、危険から逃げたり、逆に狩りで動物を追いかけたりするとき、一時的に最高のパフォーマンスを発揮するように、血圧や脈拍が上がります。従って、数分から数時間のストレスなら、ストレス反応が人間にとって有利に働きます。しかし、現代の精神的ストレスを主とする、何日も、何カ月にもわたるストレスにより、血圧などが上がりっ放しになるなどのストレス反応が長期的に続くと、脳を含めた身体にダメージを与えます。

抗うつ力で大事なポイントの1つが、ストレスをうまくやり過ごしたり、ストレスをためないようにしたりするテクニックです。ストレスをためないために、まずは人の力を借りられるようになりましょう。

経営者はどうしても孤独な状態で長期間頑張ってしまいがちです。しかし自分だけでは気付けない発想、異なる視野と出合うためにも、積極的に他人に話し、相談する習慣をつけましょう。税理士や銀行員、あるいは他社の経営者などに、自分の頭を整理するつもりで話すことによって、考え方の偏りを是正することができます。

うつ病に対して、最近は薬とともに認知療法が行われることが増えていますが、認知療法の目的は考え方の偏りの是正です。何かことが起きたときに、対応法を1つしか持たない、「こうするしかない」などと思い込む考え方が、うつ病のリスクを高めます。常に柔軟に、さまざまな可能性や方法を考えられることは経営者としても重要です。

うつ病になりやすい性格としてよく挙げられるのが、完璧主義です。当人は「完璧主義なんかじゃない」と思っていますが、「この程度は当たり前」と思っていることが他人から見たら、求めるレベルが高く、完璧主義と映ります。100点満点が取れなければゼロと同じという考えは危険です。「できない日があってもいい」「できないことがあってもいい」「7割できればいい」と許容範囲を広げておかないと、「本来こうあるべきだ」と思っていることが実行できないときに、心が折れて、うつ病を発症する危険があります。

執筆=森田 慶子

医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。

【T】

健康が一番!心と体の守り方、鍛え方