ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

2014年度に、厚生労働省都道府県労働局雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談のうち、「婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益取り扱い」に関するものは、4028件。全体の16.2%に上ります。

性的な嫌がらせのことを指す「セクシュアルハラスメント」になぞらえて、婚姻に起因する嫌がらせのことを「マリッジハラスメント(マリハラ)」、妊娠や出産に起因する嫌がらせのことを「マタニティーハラスメント(マタハラ)」などと呼ぶこともあります。

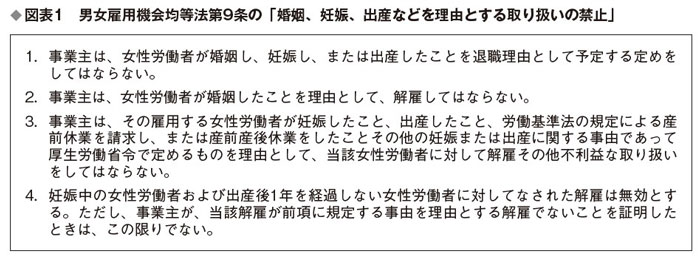

男女雇用機会均等法第9条では、図表1のように規定しています。

「うちの会社には、セクハラはもちろん、マリハラやマタハラも存在しない」

そう考えている皆さんも多いと思います。しかし、「セクハラ」も「マリハラ」も「マタハラ」も、まったくの人ごとではありません。

例えば、女性社員が結婚の報告に来たときに「結婚したら会社はどうするの?」、妊娠の報告に来たときに「子どもを産んだ後はどうするの?」と聞いていないでしょうか?

男性社員から結婚などの報告を受けたときに「その後会社はどうするの?」、子どもができたという報告を受けたときに、「その後会社はどうするの?」などとは聞かないと思います。

つまり、日本には、女性は結婚したら会社を辞めるものだ、あるいは、妊娠・出産した女性は子育てに専念するべきだという誤った潜在意識が残っているようです。言い換えれば、「マリハラ」「マタハラ」の要因は、どこの会社、誰の心の中にも潜在しているということです。

婚姻、妊娠、出産などを理由に、女性社員に退職を迫る行為は決して認められるものではありません。当然、男女雇用機会均等法第9条に違反することとなります。女性社員から婚姻、妊娠、出産などの報告を受けたときは、その取り扱いには十分に配慮する必要があります。

確かに男女雇用機会均等法第9条第4項は、「妊娠中の女性労働者および出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が、当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない」としています。

これは裏を返せば、妊娠や出産を理由としたものでない解雇は認められるということになります。この事例の場合、解雇の事由は「仕事の能率の低下」ですから、一見、妊娠や出産を理由とした解雇ではないように思われるかもしれません。

しかし、この「仕事の能率の 低下」は妊娠や出産に起因したものと考えられますから、解雇は無効と判断される可能性が高いということになります。

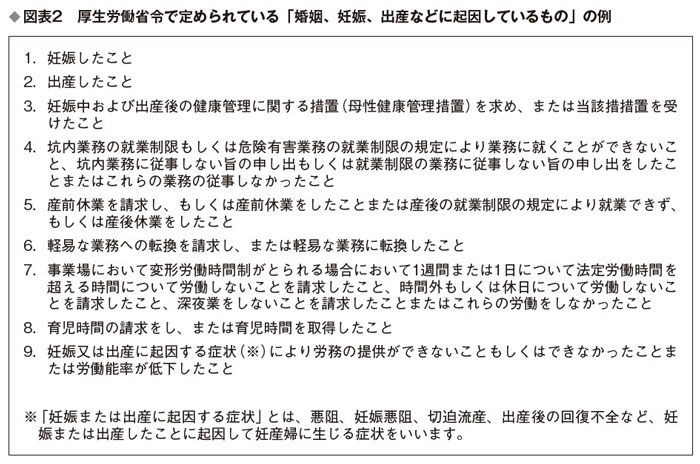

なお、厚生労働省令で定められている「婚姻、妊娠、出産など」の例には、次のようなものがあります(図表2参照)。

賃金について、妊娠や出産で就労しなかった、またはできなかった期間分を超えて不支給にすること。あるいは、賞与や退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病などや同程度労働能率が低下した疾病などと比較して不利に取り扱うことは、「妊娠・出産などを理由とする不利益取り扱い」に該当するとして禁じられています。

しかし、実際に就労しなかった部分の賃金を不支給とすることや、妊娠・出産とその他の病気などによる労働能率の低下と比較して不利に取り扱っているのではない場合は、問題ありません。

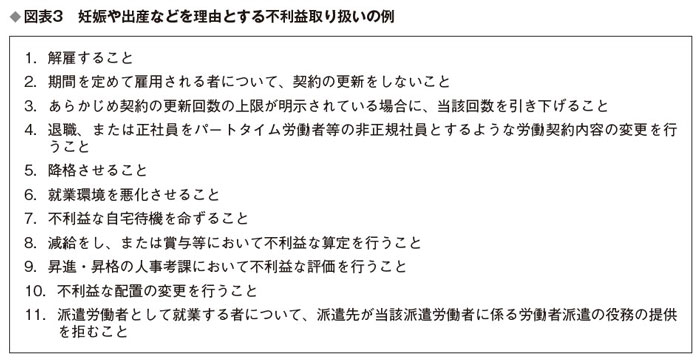

妊娠・出産を理由とする嫌がらせについても、不利益な取り扱いとなります。妊娠・出産などをした女性社員について、これに関する悪口を言ったり、噂を流布したり、無視や意地悪をしたりする行為は、絶対に許されるものではありません(図表3参照)。

有期の労働契約の下で雇用されている社員が、産前産後休業を取得し、契約期間に働けなくなることは、あり得ることです。このときには、この契約社員が妊娠などをしていなければ契約が更新されていたかどうかを考える必要があります。更新していたと考えられる場合は、この雇い止めは不利益な取り扱いと判断される場合があります。

【T】

ケースで学ぶ職場のトラブル防止法