ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

労働基準法は「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と、「労働者」について定義しています。

また、「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と、「賃金」を定義しています。つまり、労働することによって賃金を受け取る者が労働者であるということになります。もちろん、労働者の生活は、会社から支払われる賃金の上に成り立っていますから、「賃金」については、最も労使トラブルになりやすい事項の1つといえます。

経営状態が悪くなったために、賃金を支払えない場合があります。しかし、だからといって、賃金を支払わなくてよいわけではありません。仮に、社員が賃金を支払わないことに同意していたとしても、会社は賃金の支払い義務を逃れることはできません。

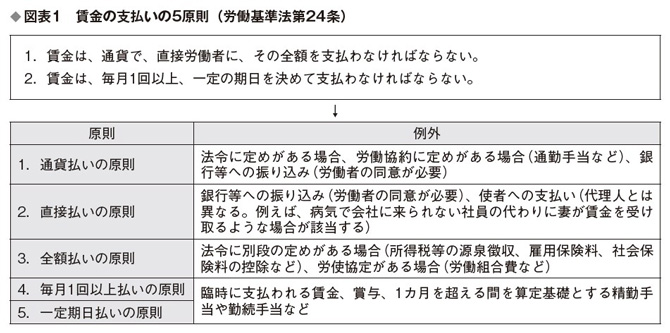

社員が一方的に会社に来なくなったという場合でも、既往の労働分の賃金については、きっちり支払わなければなりません。支払わなければ、労働基準法第24条、「賃金の支払いの5原則」の中の全額払いの原則に違反することになります(図表1参照)。

この場合、雇用契約書に付随する労働条件通知書がどのようになっていたかが問題となります。労働基準法第15条は、賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締め切り、支払いの時期について書面を交付することにより明示することを義務付けています。

仮に口約束での契約であれば、労働者と使用者のどちらの言い分が正しいか、証拠となるものはありません。こうなると、労働基準法で定められているにもかかわらず、労働条件を書面で明示していなかった会社が不利になることは間違いありません。

社員を雇用する際には、法律で定められた労働条件の事項については、誤解が生じないよう書面にて明示し、両者確認・押印の上、保存しておきましょう。

時々「うちの給料には残業手当が含まれている」という会社を見受けます。俗にいう「固定残業代」というものです。しかし、これは非常にトラブルになりやすい給与の支払い方法といえます。

固定残業代制度を有効に実施しようというのであれば、「通常の労働時間とその賃金」と「残業の労働時間とその賃金」とを明確に区分しておかなければなりません。また、求人の段階で「基本手当30万円」として、この額に40時間分の残業手当が含まれる旨を明示していなかったことも問題です。求人の際には、応募者に誤解を与えない表現にするように心掛けましょう。

まず、整理しなければならないのは、この3割カットが、会社の制裁として行われたものなのか、それとも単なる賃金の引き下げなのか、どちらなのかということです。

会社の制裁として行われたものである場合、いくつかの問題があります。1つめは、制裁を行うためには、会社に就業規則があって、その就業規則に「制裁」の規定があることが必要になるということです。

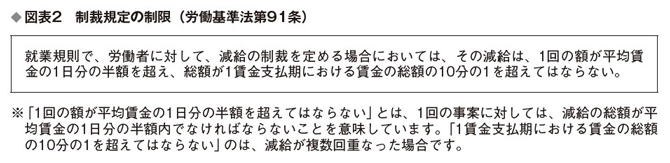

この場合、H社には就業規則がないということですから、社員に対して制裁を行うことはできません。また、仮に就業規則があって制裁を行うことが可能であったとしても、労働基準法には、減給の上限に関する規定が設けられています。制裁として減給を行う場合は、この上限を超えることはできません(図表2参照)。

ただし、会社が何らかの損害を受け、その損害を社員に請求するのは制裁には該当しませんから、この上限規定の適用は受けません。ただし、損害の全部を社員に押し付けることは、判例で否定されています。

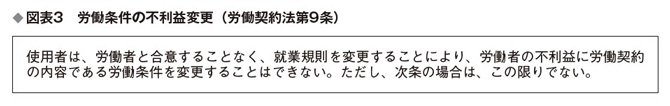

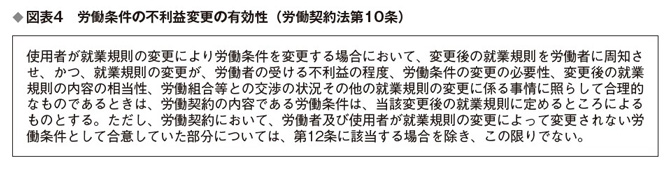

労働者の賃金を引き下げることは、労働条件の不利益に該当しますから本人の同意が必要となります。原則として、本人の同意なしに、労働条件を引き下げることはできません(図表3、図表4参照)。

【T】

ケースで学ぶ職場のトラブル防止法