ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)

5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較

厚生労働省が、毎年発表している「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、2009年度までの「労働条件の引き下げ」に関する相談件数は、「解雇」に続く第2位でした。そして、2010年度から2012年度までは「解雇」「いじめ・嫌がらせ」に続く第3位、2013年度からは「いじめ・嫌がらせ」「解雇」「自己都合退職」に続く第4位となっています。

労働条件の引き下げに関する相談は、年々順位を落としてはいますが、いまだに2万8015件もあり、顕在化していないものを含めるとかなりの数に上ると考えられます。

会社にとってみれば、景気がいいときはいいのですが、景気が悪くなると、どうしても人件費を削らなければならなくなります。

近年では2008年にアメリカの投資銀行であるリーマン・ブラザーズの破綻に端を発するリーマンショックの際に、この余波を受けた会社が人件費に手を付けた例が多かったのではないでしょうか。

労働者の労働条件を下げるということは、労働者の生活を悪化させることにつながりますから、そう簡単に認められるものではありません。トラブルになるケースが多々あります。

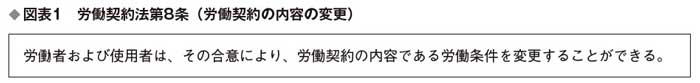

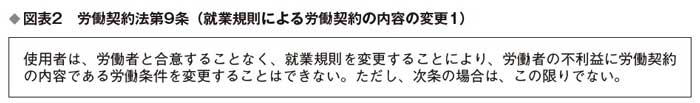

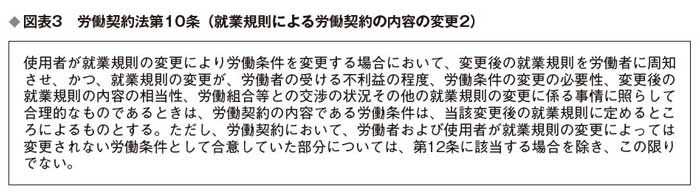

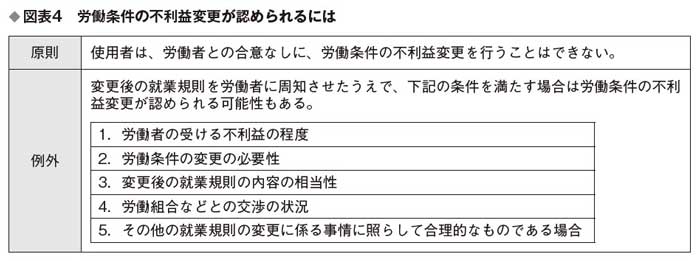

労働条件を不利益に変更するには、一定の要件を満たしていなければなりません。これについては、労働契約法第8条から第10条に規定されています(図表1、図表2、図表3参照)。整理すると図表4のようになります。

原則にある通り、社員の合意なしに行われた労働条件の引き下げは認められません。労働条件を引き下げたい場合は、真摯かつ誠実に社員と話し合いを行い、その合意を取りましょう。

事例1 通勤手当が削られた

既述の通り、会社は一方的に社員の労働条件を引き下げることはできません。もし、社員の労働条件を引き下げるのであれば、原則として、Bの同意を必要とします。この場合は、A社とBが話し合い、A社は引き下げ前の通勤手当額を支払うことを約束し、元の金額との差額が遡って補償されることになりました。

なお、社員との間で合意が成立した場合は、後々トラブルにならないように「合意書」を作成しておくことが望ましいでしょう。

事例2 病気復職後に管理職を外され、賃金を下げられた

この場合も、労働条件の引き下げが行われるわけですから、社員の同意を必要とします。欠勤が多い、コミュニケーションが取れないなどと、会社は理由を挙げていますが、話は別です。

社員の労働条件を引き下げる場合には、しっかり同意を取っておきましょう。D社は、Cの引き下げ分の賃金を全額支払うことで合意に至りました。

労働条件の引き下げを行おうとするとき、社員にどれだけの不利益を課すのか?

この程度が大き過ぎる場合は、いかにその必要があったとしても認められない可能性があります。社員の労働条件を引き下げる場合には、社員への影響がなるべく少なくなるように配慮する必要があります。

事例3 賃金の引き下げが大き過ぎる

この場合も、基本は原則通り。労働条件の引き下げですから、これを行うためには当然社員の同意が必要となります。しかし、社員の同意を得られなかったために倒産してしまっては元も子もありません。

そこで、例外として、社員の同意なしに労働条件の不利益変更が認められる場合について規定されているわけです。

この場合は、50歳以上の社員に対してだけ、しかも30%という大きな賃金の減額が行われていることを考えると、社員の不利益の程度が大き過ぎると判断される可能性が高いと考えられます。

年齢層や職種や職位など、ある特定の層だけに不利益な変更が行われる場合、これが行われる業務上の必要性と変更内容の相当性が必要となります。

業務上の必要性と変更内容の相当性のない労働条件の引き下げは、認められない可能性が高いと言っていいでしょう。

事例4 特定の年齢層だけに不利益を課した

原則として、会社は、新たな就業規則を作成したり、あるいは変更したりすることによって、社員の既得権を奪ったり、一方的に社員に不利益な労働条件を課したりすることはできません。

G社は、年功序列型の賃金体系を維持していましたが、従業員の高齢化が進んだため、他社に比べて55歳以上の従業員の割合が大きく、その賃金水準も高くなっていました。そこで賃金体系の変更を行おうとしたのですが、G社の経営状況を考えれば、この就業規則の変更に高度の経営上の必要性を認めることはできます。

しかし、当該就業規則の変更は、賃金面から見ると、高年齢層の社員に対してのみに大きな不利益のみを与えるものであり、変更に同意しない社員に対して、これを受忍させることもやむを得ない程度の高度の必要性に基づいた合理的な内容ということはできません。

従って、この就業規則の変更のうち、賃金を減額する部分については無効であるという判断が下されました。

労働組合や社員の代表者、あるいは個別の社員に十分な説明をしていない、十分な話し合いを行っていない労働条件の引き下げは認められません。

事例5 労働組合との話し合いが十分ではない

労働組合や社員の代表者に対して、あるいは個別の社員に対して、十分な説明をしていない場合や、十分な話し合いを行っていない場合は、労働条件の引き下げは認められません。労働条件の引き下げを行う場合は、労働組合や社員などの関係者に対して、十分な説明・話し合いを行っておきましょう。

【T】

ケースで学ぶ職場のトラブル防止法