オフィスあるある4コマ(第58回)

期待外れ⁉の光回線

心と体の両面で健康を保ち、生産性を上げる方法を紹介する連載の第3回と第4回は睡眠力を取り上げます。仕事の量やプレッシャーに悩むビジネスパーソンは、睡眠に問題を抱えがちになります。そんな方々のために睡眠の意義を改めて解説し、重要な睡眠を取りやすくするポイントを説明します。

日本人、特に働き盛りの人は、睡眠は無駄な時間、削れるものなら削りたいと考え、短時間睡眠で済むショートスリーパーをめざす人が少なくありません。眠らずに済ませたいのに、眠くなって寝てしまうから、「睡眠力なんていらないだろう」と思う人もいるかもしれません。

しかし、だんだん年を取ると、長い時間眠っていたいと思っても眠れなくなります。眠ろうと思えば思うほど眠れないで不眠症になる人も少なくありません。また、睡眠時間を削ろうとし続けているうちに、眠りの質がどんどん悪化して、長時間眠ったのに「よく寝た」という充実感が得られず、常に眠さを引きずっている人もいます。

睡眠力が低下すると、寝付きが悪くなったり、途中で目覚めてしまったり、起きようと思う時刻より相当早く目覚めてしまったり、眠った満足感が得られなくなったり、寝起きが悪くなって遅刻ばかり繰り返したりと、眠りに多くの問題を抱えるようになります。

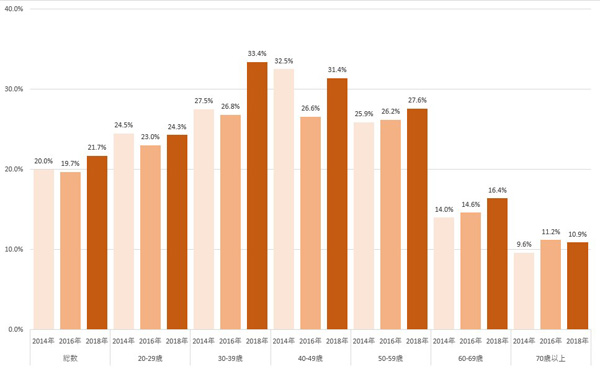

「睡眠で休養が十分にとれていない」と感じている人は、調査によればかなりの数がいます。「ここ1カ月間、あなたは睡眠で休養が十分とれていますか」という質問に対して、睡眠で休養が「あまりとれていない」または「まったくとれていない」と回答した人は5人に1人でした。過去と比べて、その割合は増えています。年齢別に見ると、30代と40代が多く、3人に1人がそう答えました。50代でも4人に1人以上でした(図表1参照)。

■図表1 睡眠で休養が十分にとれていない者の割合の年次比較

※「睡眠で休養が十分にとれていない者」とは、睡眠で休養が「あまりとれていない」又は「まったくとれていない」と回答した者

※年齢調整した、睡眠で休養が十分にとれていない者の割合(総数)は、2014年で21.7%、2016年で20.9%、2018年で23.4%であり、2014年からの推移でみると、有意に増加している

睡眠は単なる休憩時間ではありません。睡眠の間に頭を整理して、嫌な思い、不快感などを消去したり、昼間覚えたことをきちんと長期記憶のスペースに収納し直したりと、脳は睡眠中に大活躍しています。

睡眠中、特に深い眠りのときに成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンは成長期の子どもだけに必要なものだと思われがちですが、大人にも高齢者にも非常に重要なホルモンです。成長ホルモンは細胞の新陳代謝に関わっていて、傷を治したり、筋肉をつくったり、骨密度を上げたりしています。眠りの時間が不足したり、眠りの質が落ちたりして深い眠りが失われると、傷はいつまでも治らず、筋肉や骨は弱ってしまいます。

睡眠時間の不足により、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌が減り、食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌が増え、やたらに食欲が湧いてしまいます。さらに血圧も血糖値も上がり、コレステロールの代謝が悪化します。結果、肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症になり、メタボリックシンドロームが進みます。

睡眠の話になると、どうしても眠っている時間にばかり目を向けがちです。若いときは睡眠時間を削ることを考えても、時間的な余裕ができた高齢者になると「寝ていたいのに目が覚めてしまう」ことを問題に考え、睡眠時間を延ばそうとします。

適切な睡眠時間として「8時間」という言葉をよく聞きますが、年齢によっても異なります。赤ん坊は1日中寝ている印象があるように長時間の睡眠が必要ですが、年齢が上がるにつれて、必要睡眠時間は減り、高齢になると、若い頃のように長くは寝ていられなくなります。

年齢による違い以上に大きいのが個人差です。ナポレオンのように3時間睡眠で足りるショートスリーパーもいれば、アインシュタインのように1日10時間以上眠らなければ足りないロングスリーパーもいます。ちなみにショートスリーパーとして有名なナポレオンもエジソンも、夜寝る時間が短いだけで、長時間昼寝をしていたという話もあります。

自分に必要な睡眠時間がどれくらいなのか、どうすれば分かるでしょうか。特に用がなく、何時に起きてもいい日に何時まで寝ているか、考えてみてください。普段の日よりも1時間以上長く寝ているとしたら、普段は自分に必要な睡眠時間を取っていない睡眠不足と考えてください。

執筆=森田 慶子

医療ライター。1996年から、主に医師をはじめとする医療関係者向けの専門的な記事を執筆。2005年から患者向けや一般向けの医療や健康に関する記事も執筆。特に糖尿病や高血圧といった生活習慣病と、睡眠や認知症、うつ病などの精神科領域を専門とする。

【T】

健康が一番!心と体の守り方、鍛え方